Zusammenfassung

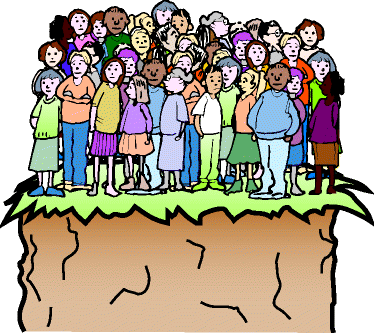

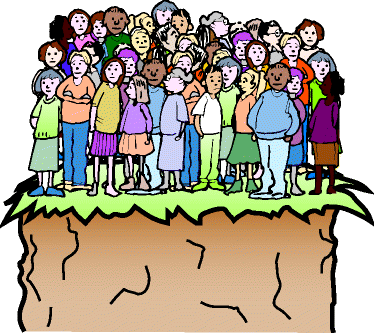

In diesem Kapitel werden wir erörtern, wie wir mithilfe der Ökologie besser verstehen können, welche Probleme das menschliche Bevölkerungswachstums, Krankheiten, die Landwirtschaft und der Ressourcenverbrauch mit sich bringen. Selbstverständlich hat alleine schon das Wachstum der menschlichen Bevölkerung Auswirkungen auf die Umwelt und die natürlichen Ökosystemfunktionen, genauso wesentlich sind aber der beträchtliche Anstieg des Pro-Kopf-Verbrauchs und der diesem zugrunde liegende stetige Ausbau neuer Technologien (Abb. 14.1). In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die Weltbevölkerung um 40 % angewachsen – von 1,8 auf 2,5 Mrd. Menschen. Seither hat sich Bevölkerung beinahe verdreifacht auf über 7 Mrd. Menschen. Das globale Bruttoinlandsprodukt (engl. gross domestic production) ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts um 75 % angestiegen – von 3 auf 5,3 Bio. US-Dollar – und seitdem sogar um mehr als das Zehnfache auf 55 Bio. US-Dollar. Welche Konsequenzen hat dieser Wohlstand? Der Verbrauch von Nahrung, Energie und materiellen Gütern hat erheblich zugenommen – mit entsprechend gravierenden Folgen auf lokaler und globaler Ebene. Die Ökologie kann als Wissenschaft dazu beitragen, diese Folgen besser zu verstehen und Möglichkeiten für einen nachhaltigeren Fortschritt zu finden.

You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF

Nach Lesen dieses Kapitels werden Sie:

-

erklären können, auf welche Weise die wachsende menschliche Bevölkerung mit ihrem erhöhten Ressourcenverbrauch Druck auf die Umwelt ausübt.

-

die Ursachen und Probleme der globalen Überbevölkerung benennen können.

-

darlegen können, wie die menschliche Gesundheit durch Wechselwirkungen mit dem lokalen und dem globalen Ökosystem beeinflusst wird.

-

rückschauend erläutern können, wie sich der zunehmende Einsatz von synthetischen Stickstoffdüngern in den letzten 50 Jahren bemerkbar gemacht hat.

-

aufzeigen können, welche Vor- und Nachteile eine chemische bzw. biologische Schädlingsbekämpfung hat und warum landwirtschaftliche Monokulturen die Vermehrung von Schädlingen begünstigen.

-

darlegen können, welchen Einschränkungen die Produktion von Nahrung für die Weltbevölkerung unterliegt.

-

beschreiben können, wie die Fischereiressourcen der Erde durch Überfischung erschöpft wurden und welche Folgen Aquakulturen für die Umwelt haben.

Durch das Anwachsen der menschlichen Bevölkerung, die Entwicklung neuer Technologien und den Anstieg des Pro-Kopf-Verbrauchs hat der Mensch immer stärkeren Einfluss auf die Landschaft und die Erde insgesamt genommen. Physische Degradation und Belastung durch Chemikalien aus der Landwirtschaft, Ressourcenverbrauch, Verstädterung und Industrie haben sich nachteilig auf die Gesundheit des Menschen und auch auf zahlreiche Ökosystemdienstleistungen ausgewirkt, die in hohem Maße zum Wohlergehen des Menschen beitragen. Unsere Umweltprobleme haben eine ökologische, ökonomische und sozialpolitische Dimension. Um Lösungen dafür zu finden, ist daher ein multidisziplinärer Ansatz erforderlich.

1 Der Verbrauch ökologischer Ressourcen durch den Menschen

In diesem Kapitel werden wir erörtern, wie wir mithilfe der Ökologie besser verstehen können, welche Probleme das menschliche Bevölkerungswachstum, Krankheiten, die Landwirtschaft und der Ressourcenverbrauch mit sich bringen. Selbstverständlich hat alleine schon das Wachstum der menschlichen Bevölkerung Auswirkungen auf die Umwelt und die natürlichen Ökosystemfunktionen, genauso wesentlich sind aber der beträchtliche Anstieg des Pro-Kopf-Verbrauchs und der diesem zugrunde liegende stetige Ausbau neuer Technologien (Abb. 14.1). In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist die Weltbevölkerung um 40 % angewachsen – von 1,8 auf 2,5 Mrd. Menschen. Seither hat sich Bevölkerung beinahe verdreifacht auf über 7 Mrd. Menschen. Das globale Bruttoinlandsprodukt (engl. gross domestic production) ist in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts um 75 % angestiegen – von 3 auf 5,3 Bio. US-Dollar – und seitdem sogar um mehr als das Zehnfache auf 55 Bio. US-Dollar. Welche Konsequenzen hat dieser Wohlstand? Der Verbrauch von Nahrung, Energie und materiellen Gütern hat erheblich zugenommen – mit entsprechend gravierenden Folgen auf lokaler und globaler Ebene. Die Ökologie kann als Wissenschaft dazu beitragen, diese Folgen besser zu verstehen und Möglichkeiten für einen nachhaltigeren Fortschritt zu finden.

Der Mensch belastet die globale Umwelt zunehmend, beispielsweise durch die Auswirkungen seines Bevölkerungswachstums, durch zunehmenden Wohlstand und einen höheren Pro-Kopf-Verbrauch sowie die Entwicklung neuer Technologien (aus Kolbert 2011)

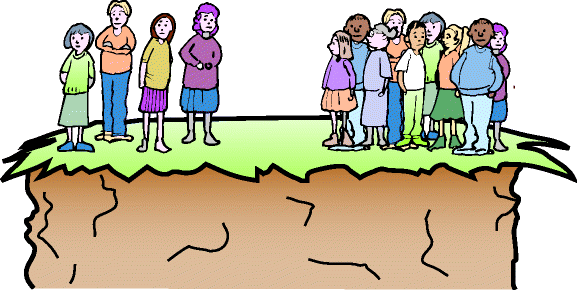

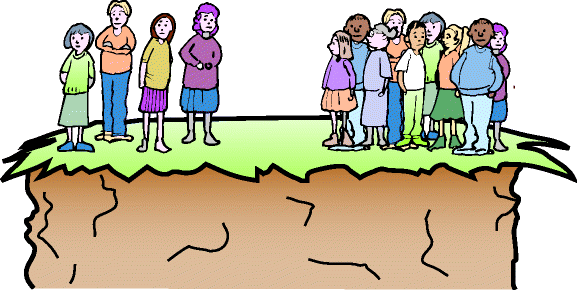

Aber nicht nur die Weltbevölkerung ist angewachsen, auch der Anteil der Menschen, die in Städten leben, ist ständig gestiegen (Abb. 14.2). Im Jahr 2010 lebten erstmals in der Menschheitsgeschichte ebenso viele Menschen in Städten wie in ländlichen Regionen. Nach Prognosen der Vereinten Nationen wird sich dieser Trend noch weiter fortsetzen, sodass 2050 rund zwei Drittel der Weltbevölkerung in Städten leben werden. In gewisser Weise entlastet dieser Trend aber die Umwelt: Beispielsweise sind die Pro-Kopf-Emissionen an Treibhausgasen für Stadtbewohner in der Regel weitaus niedriger als in der Bevölkerung insgesamt. Allerdings benötigen die Städte selbst Raum und ersetzen ländlich geprägte Landstriche mit landwirtschaftlichen und natürlichen Ökosystemen. Außerdem sind sie Orte erhöhter Luft- und Wasserverschmutzung, weil hier auf engem Raum große Mengen an Energie und Ressourcen verbraucht und Abwässer produziert werden. Ermöglicht wurde die wachsende Urbanisierung durch die zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft. Mit dem Anstieg der Produktivität pro Fläche durch den Einsatz von Düngemitteln und fossilen Brennstoffen – etwa zum Antrieb von Traktoren, Bewässerungssystemen usw. – mussten immer weniger Menschen auf den Feldern arbeiten.

Die Weltbevölkerung insgesamt sowie die in ländlichen Regionen und in Städten lebende Bevölkerung von 1950 bis 2010, ergänzt durch Prognosen der Vereinten Nationen für die zukünftige Entwicklung bis 2050 (aus UNEP 2014)

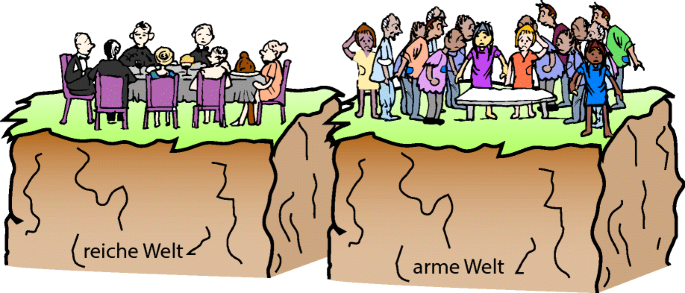

Wie schon in Kap. 11 erwähnt, nutzt der Mensch bereits einen hohen Anteil der globalen Nettoprimärproduktivitität (NPP) für seine Zwecke (Abb. 11.2). In Zukunft werden die Menschen sogar noch einen höheren Prozentsatz der NPP nutzen, weil der Nahrungsverbrauch steigen wird und mehr Nutzpflanzen zur Produktion von Biotreibstoffen angebaut werden. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch an Nahrungsmitteln ist in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen, von täglich 2360 kcal Mitte der 1960er-Jahre auf heute 2940 kcal (World Health Organization 2013b). Nach Angaben der U. S. National Institutes of Health reichen für einen Erwachsenen bei moderater Aktivität 2250 kcal am Tag aus. Natürlich stellen Hunger und Unterernährung in vielen Regionen der Erde nach wie vor ein großes Problem dar – rund 1 Mrd. Menschen ist nicht ausreichend ernährt. Doch selbst in den Entwicklungsländern hat der Verbrauch von täglich 2054 kcal in den 1960er-Jahren auf heute 2850 kcal zugenommen. Warum müssen dennoch viele Menschen hungern? Das liegt aktuell nicht daran, dass weltweit nicht genügend Nahrungsmittel produziert werden, sondern an der ungleichen Verteilung dieser Nahrungsmittel. Tatsächlich sind Gesundheitsbehörden zunehmend besorgt über den übermäßigen Verbrauch von Nahrungsmitteln: Die Zahl Fettleibiger hat sich in den vergangenen 30 Jahren verdoppelt und mehr als ein Drittel der Erwachsenen weltweit leiden unter Übergewicht (World Health Organization 2013b). Nichtsdestotrotz ist zu erwarten, dass die Nahrungsproduktion global gesehen weiterhin zunehmen wird.

2 Das Problem des Bevölkerungswachstums

Die Ursache der meisten – wenn nicht sogar aller – Umweltprobleme, mit denen wir konfrontiert sind, ist die große und immer weiter anwachsende menschliche Bevölkerung. Mehr Menschen bedeuten einen größeren Bedarf an Energie, an nichterneuerbaren Ressourcen wie Erdöl und Mineralien, an erneuerbaren Ressourcen wie Fisch und Wäldern und an Nahrungsmitteln, die durch die Landwirtschaft produziert werden müssen. So wie bisher, kann es zweifellos nicht weitergehen. Obgleich immer noch nicht so ganz klar ist, worin das Problem tatsächlich liegt (Exkurs 14.1). Zunächst werden wir uns mit der Größe und Wachstumsrate der Weltbevölkerung befassen und darauf eingehen, wie der gegenwärtige Zustand erreicht wurde und wie genau die Vorhersagen für die Zukunft sind. Schließlich stellen wir uns noch die Frage: „Wie viele Menschen kann die Erde verkraften?“

2 Exkurs 14.1 Aktueller ÖKOnflikt

2 Worin genau besteht das Bevölkerungsproblem?

Worin besteht eigentlich das Bevölkerungsproblem? Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten, im Folgenden sind dennoch einige mögliche Antworten darauf aufgeführt (Cohen 1995, 2003, 2005). Das tatsächliche Problem könnte durchaus eine Kombination aus diesen Aspekten sein. Es bestehen jedoch kaum Zweifel, dass ein Problem besteht und dass dieses Problem uns alle gemeinsam angeht.

-

Die gegenwärtige Größe der Weltbevölkerung ist nicht auf Dauer tragbar: Im Jahr 200 n. Chr. gab es auf der Erde etwa 2,5 Mio. Menschen. Damals schrieb Quintus Septimus Florens Tertullianus: „Wir sind eine Belastung für die Erde, ihre Ressourcen werden kaum ausreichen für uns.“ Bis zum Jahr 2013 war die Weltbevölkerung auf schätzungsweise 7 Mrd. Menschen angewachsen.

-

Es ist nicht die Größe der Weltbevölkerung, sondern ihre Verteilung auf der Erde, die nicht auf Dauer tragbar ist: Der Anteil der Bevölkerung in Städten ist von rund 3 % um 1800 auf heute mehr als 50 % angestiegen. Jeder in der Landwirtschaft Beschäftigte muss heute sich selbst und zusätzlich einen Stadtbewohner ernähren, im Jahr 2050 werden es sogar zwei Stadtbewohner sein (Cohen 2005).

-

Die gegenwärtige Wachstumsrate der Weltbevölkerung ist untragbar hoch: Vor der landwirtschaftlichen Revolution im 18. Jahrhundert hatte die Weltbevölkerung ungefähr 1000 Jahre gebraucht, um sich zu verdoppeln. Die jüngste Verdopplung vollzog sich in nur 39 Jahren (Cohen 2001).

-

Es ist nicht die Größe, sondern die Altersstruktur der Weltbevölkerung, die nicht auf Dauer tragbar ist: In den industrialisierten Regionen der Erde stieg der Anteil der älteren Bevölkerung über 65 Jahre von 7,6 % im Jahr 1950 auf 12,1 % 1990. Mittlerweile nimmt dieser Anteil noch schneller zu, weil die große Gruppe der nach dem Zweiten Weltkrieg geborenen Menschen nun das 65. Lebensjahr überschritten hat.

-

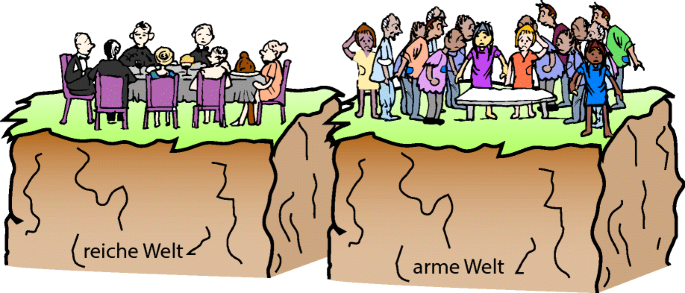

Es ist nicht die Begrenzung der Ressourcen, sondern ihre ungleiche Verteilung unter der Weltbevölkerung, die nicht auf Dauer tragbar ist: Im Jahr 1992 lag das Jahreseinkommen der rund 830 Mio. Menschen in den reichsten Ländern der Erde im Schnitt umgerechnet bei 22.000 US-Dollar. Die 2,6 Mrd. Menschen in den Ländern mit mittlerem Einkommen verdienten im Schnitt jährlich 1600 US-Dollar. Hingegen mussten die 2 Mrd. Menschen in den ärmsten Ländern mit nur 400 US-Dollar auskommen. Und auch hinter diesen Mittelwerten verbergen sich noch enorme Ungleichheiten.

-

Welche Rolle oder Verantwortung kommt dem Einzelnen im Gegensatz zum Staat bei der Lösung des Bevölkerungsproblems zu?

-

Welche der fünf oben aufgelisteten Varianten des Bevölkerungsproblems betreffen ganz besonders die Beziehung zwischen Industrie- und Entwicklungsländern bzw. zwischen Reich und Arm?

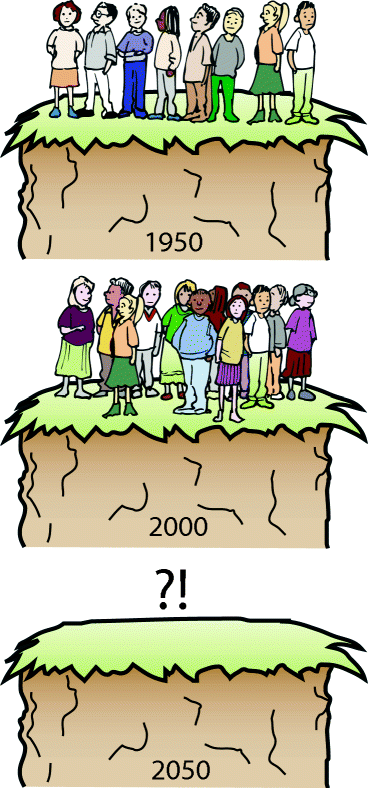

2.1 Das Bevölkerungswachstum bis heute

Bei einem exponentiellen Wachstum (Kap. 5) nimmt die Population als Ganzes mit zunehmender Rate zu (bei der Auftragung der Anzahl in Abhängigkeit von der Zeit zeigt die Kurve nach oben). Das liegt einfach daran, dass die Wachstumsrate ein Produkt der individuellen Rate (die konstant ist) und der zunehmenden Zahl von Individuen ist. Wie Abb. 14.3 zeigt, verlief das Wachstum zwar über Tausende von Jahren hinweg durchaus exponentiell, aber sehr langsam. Nur vor 10.000 Jahren machte es mit Beginn der Landwirtschaft einen Sprung. Während kurzer Zeiträume, etwa zur Zeit der Pest in Europa vor rund 700 Jahren, ging die Weltbevölkerung sogar zurück. Mit der zunehmenden Urbanisierung und Industrialisierung beschleunigte sich das Wachstum dann und verlief mehrere Jahrhunderte lang überexponentiell. Vor Kurzem hat es sich jedoch wieder verlangsamt, wie wir weiter unten sehen werden.

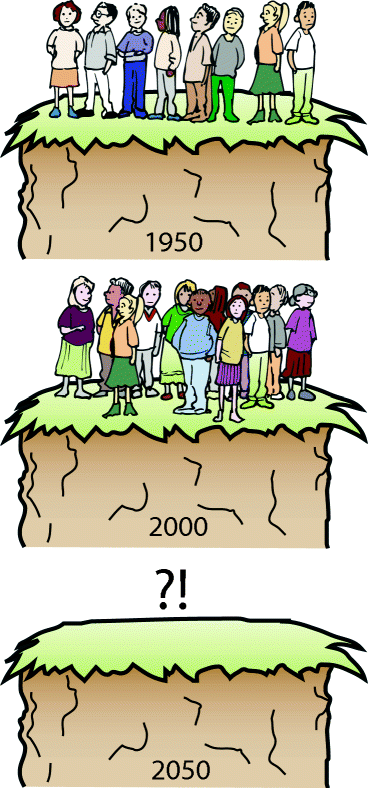

Die geschätzte Größe der Weltbevölkerung in den letzten 30.000 Jahren, ergänzt durch einen Ausblick in die Zukunft (nach Population Reference Bureau 2006)

2.2 Vorhersagen für die Zukunft

Anhand der Entwicklung der menschlichen Bevölkerung in der Vergangenheit können wir Vorhersagen für zukünftige Populationsgrößen und Wachstumsraten treffen. Einfach die Vergangenheit auf die Zukunft zu projizieren würde jedoch bedeuten, von der mit Sicherheit falschen Annahme auszugehen, dass die Bedingungen in der Zukunft genauso sein werden wie in der Vergangenheit. Um wirklich eine Vorhersage treffen zu können, müssen wir zunächst verstehen, was in der Vergangenheit passiert ist, wie sich die Gegenwart davon unterscheidet und wie sich diese Unterschiede in zukünftigen Mustern des Bevölkerungswachstums niederschlagen könnten. Insbesondere müssen wir uns klar machen, dass die menschliche Bevölkerung wie alle ökologischen Populationen heterogen ist.

Als demografischen Übergang (engl. demographic transition) bezeichnet man eine Verschiebung von hohen zu niedrigen Geburten- und Sterberaten. Auf dieser Basis können wir drei Teilpopulationen der menschlichen Bevölkerung unterscheiden: Bei der ersten hat der demografische Übergang schon sehr früh – vor 1945 – stattgefunden (Abb. 14.4), bei der zweiten spät – nach 1945 – und bei der dritten ist er noch gar nicht erfolgt. Der Verlauf sieht folgendermaßen aus: Zu Beginn sind sowohl die Geburten- als auch die Sterberate hoch, aber Erstere liegt nur etwas höher als Letztere, sodass die Wachstumsrate der Bevölkerung insgesamt nur gering ausfällt. Es ist davon auszugehen, dass dies in allen menschlichen Populationen in weiten Teilen der Vergangenheit der Fall war. Als Nächstes geht die Sterberate zurück, während die Geburtenrate gleich hoch bleibt. Dadurch steigt die Wachstumsrate an. Anschließend nimmt jedoch auch die Geburtenrate ab, bis sie ähnlich hoch oder sogar niedriger ist als die Sterberate. Folglich geht die Wachstumsrate der Bevölkerung wieder zurück – oder wird mitunter sogar negativ, sofern die Sterberate die Geburtenrate übersteigt –, allerdings ist die Bevölkerung dann schon viel größer als zum Zeitpunkt vor Beginn des Übergangs.

Geburten- und Sterberaten in Europa seit 1850. Die jährliche Nettowachstumsrate entspricht dem Abstand zwischen den beiden Kurven (nach Cohen 1995)

Als Erklärung für diesen demografischen Übergang wird häufig darauf verwiesen, er sei eine unausweichliche Folge von Industrialisierung, Bildung und genereller Modernisierung. Diese Faktoren führten zunächst aufgrund von medizinischen Fortschritten zu einer Abnahme der Sterberaten. Anschließend komme es durch bewusste Entscheidungen der Menschen – etwa, erst spät Kinder zu bekommen – zu einem Rückgang der Geburtenraten. Wenn wir die Bevölkerungen der verschiedenen Regionen der Erde alle zusammen betrachten, erkennen wir einen dramatischen Rückgang von der höchsten jährlichen Wachstumsrate von etwa 2,1 % in den Jahren 1965–1970 auf rund 1,1–2,1 % heute (Abb. 14.5a). Zwar nahm die Wachstumsrate auch in der Vergangenheit bisweilen ab, beispielsweise bedingt durch die Pest oder Kriege, aber nie zuvor, so Cohen (2005), erfolgte dieser Rückgang „aus freiem Entschluss“.

a Die durchschnittliche jährliche prozentuale Veränderung der Weltbevölkerung von 1950–2010, ergänzt durch Vorhersagen bis 2100 auf der Basis verschiedener Annahmen zu künftigen Geburtenziffern (engl. fertility rate). b Die geschätzte Größe der Weltbevölkerung von 1950–2010, ergänzt durch Vorhersagen bis 2100 auf der Basis verschiedener Annahmen hinsichtlich der Geburtenziffern. c Die geschätzte Größe der Bevölkerungen der Kontinente der Erde von 1950–2010, ergänzt um Vorhersagen bis 2100 unter der Annahme einer mittleren Geburtenziffer (nach United Nations 2011)

2.3 Zwei unvermeidliche Entwicklungen

Wäre das Bevölkerungsproblem gelöst, wenn es gelänge, in allen Ländern der Erde einen demografischen Wandel herbeizuführen, sodass die Geburten- gleich den Sterberaten wären und damit ein Nullwachstum vorläge? Sicherlich nicht, und zwar aus mindestens zwei wesentlichen Gründen. Der erste Grund lautet: Es besteht ein großer Unterschied in der Altersstruktur von Populationen mit gleicher Geburten- und Sterberate, je nachdem, ob diese hoch oder niedrig sind. Wie wir in Kap. 5 gesehen haben, spiegelt die Nettoreproduktionsrate einer Population das altersabhängige Muster von Überleben und Geburten wider. Eine bestimmte Nettoreproduktionsrate kann jedoch durch eine praktisch unendliche Zahl unterschiedlicher Kombinationen von Geburten- und Sterberaten erzielt werden. Diese Kombinationen selbst führen zu unterschiedlichen Altersstrukturen innerhalb der jeweiligen Population. Bei hoher Geburten-, aber niedriger Überlebensrate – also der Situation vor dem demografischen Übergang – umfasst eine Population viele junge und relativ wenige alte Individuen. Ist hingegen die Geburtenrate niedrig und die Überlebensrate hoch – also beim angestrebten Idealfall nach dem demografischen Übergang –, so sind zwangsläufig relativ wenige, produktive junge Individuen für die Versorgung vieler alter, unproduktiver, abhängiger Individuen zuständig. Größe und Wachstumsrate der menschlichen Bevölkerung stellen also nicht die einzigen Probleme dar: Ein weiteres bildet die Altersstruktur der Bevölkerung (Abb. 14.6).

Angenommen, wir verfügten über so fortschrittliche Erkenntnisse und eine so umfassende Macht, dass wir schon morgen für gleiche Geburten- und Sterberaten sorgen könnten. Würde das Bevölkerungswachstum dann zum Stillstand kommen? Auch in diesem Fall lautet die Antwort „Nein“ – und zwar aus dem zweiten Grund: Das Bevölkerungswachstum hat seine eigene Dynamik und selbst bei angeglichener Geburten- und Sterberate würde es noch viele Jahre dauern, bis sich eine stabile Altersstruktur einstellt. Unterdessen würde sich das Bevölkerungswachstum jedoch weiterhin fortsetzen. Laut Vorhersagen der Vereinten Nationen wird die Weltbevölkerung selbst bei geringen Geburtenziffern bis 2050 weiterhin leicht anwachsen, von derzeit etwas mehr als 7 Mrd. Menschen auf mehr als 8 Mrd. (Abb. 14.5b). Heute leben auf der Erde beispielsweise sehr viel mehr Säuglinge als noch vor 25 Jahren. Selbst wenn jetzt die Geburtenrate pro Kopf beträchtlich sinkt, wird es in 25 Jahren erheblich mehr Geburten geben als heute. Und auch durch diese Kinder wird sich wiederum die Dynamik fortsetzen, bevor schließlich irgendwann eine stabile Altersstruktur erreicht ist. Wie Abb. 14.5c zeigt, wird die von jungen Menschen dominierte Bevölkerung in den Entwicklungsländern der Erde am meisten zur Dynamik des weiteren Bevölkerungswachstums beitragen.

2.4 Wie groß ist die globale Umweltkapazität?

Die gegenwärtige Wachstumsrate der Weltbevölkerung ist nicht auf Dauer tragbar, obschon sie heute geringer ist als früher. In einem endlichen Raum mit endlichen Ressourcen kann keine Population ständig weiter anwachsen. Um eine geeignete Lösung für das Problem vorschlagen zu können, benötigen wir eine Art Zielvorgabe, wie viele Menschen die Erde verkraften kann. Die im Laufe der letzten 300 Jahre vorgeschlagenen Schätzungen hatten eine erstaunliche Schwankungsbreite und selbst die Schätzwerte seit den 1970er-Jahren unterscheiden sich um drei Zehnerpotenzen und reichen von 1 bis zu 1000 Mrd. Betrachten wir einige Beispiele, um zu veranschaulichen, welche Schwierigkeiten es bereitet, eine vernünftige Einschätzung der Umweltkapazität zu erhalten (für weitere Einzelheiten zu den unten genannten Autoren s. Cohen 1995, 2005).

Der niederländische Naturforscher Antoni van Leeuwenhoek schätzte im Jahr 1679 die besiedelte Fläche der Erde 13.385-mal größer ein als seine Heimat Holland, das damals rund 1 Mio. Einwohner hatte. Unter der Annahme, die gesamte Fläche könne so dicht besiedelt sein wie Holland, kam er auf eine Obergrenze von ungefähr 13,4 Mrd. Menschen. Im Jahr 1967 fragte sich der Pflanzenpopulationsökologe C. T. de Wit, wie viele Menschen auf der Erde leben können, wenn die Photosynthese der limitierende Prozess ist. Er kam auf eine Zahl von 1000 Mrd. – unter der Annahme, dass die Wachstumsperiode mit dem Breitengrad variiert, dass aber weder Wasser noch Mineralstoffe limitierende Faktoren darstellen. Sofern die Menschen Fleisch essen oder eine angemessene Fläche als Lebensraum haben möchten, gelangte de Wit zu einem niedrigeren Wert.

Im Gegensatz dazu steht die Annahme von H. R. Hulett von 1970, das Niveau von Wohlstand und Verbrauch in den Vereinigten Staaten sei optimal für die gesamte Erde, wobei er nicht nur den Bedarf an Nahrung, sondern auch an erneuerbaren Ressourcen wie Holz und nichterneuerbaren Ressourcen wie Stahl und Aluminium berücksichtigte. Er errechnete eine Obergrenze von maximal 1 Mrd. Menschen. In einer Reihe von Publikationen aus dem Jahr 1988 gelangten Kates et al. zu ähnlichen Annahmen, wobei sie globale Durchschnittswerte zugrunde legten und nicht solche für die Vereinigten Staaten. Nach ihrer Berechnung liegt die Umweltkapazität der Erde bei einer einfachen, überwiegend vegetarischen Ernährung bei 5,9 Mrd. Menschen, bei einer „aufgebesserten“ Ernährung mit rund 15 % der aufgenommenen Kalorien aus tierischen Produkten bei 3,9 Mrd. und bei einer Deckung von 25 % des Kalorienbedarfs aus tierischen Produkten bei 2,9 Mrd. Menschen.

In jüngerer Zeit versuchten Wackernagel et al. (2002) zu quantifizieren, welche Fläche an Land die Menschheit für ihre Versorgung mit Ressourcen und die Entsorgung ihrer Abfälle benötigt – verkörpert durch ihr Konzept des ökologischen Fußabdrucks (engl. ecological footprint). Sie gelangten zu der vorläufigen Einschätzung, dass der Mensch 1961 70 % und 1999 120 % der Kapazität der Biosphäre nutzte – mit anderen Worten, die globale Umweltkapazität sei bereits vor der Jahrtausendwende, bei einer Weltbevölkerung von rund 6 Mrd., überschritten gewesen.

Cohen (2005) hat darauf hingewiesen, dass viele Schätzungen ganz oder weitgehend auf nur einem einzigen Parameter beruhen – etwa auf der biologisch produktiven Landfläche, der Versorgung mit Wasser, Energie, Nahrung usw. In der Realität hängt der Einfluss eines dieser Parameter allerdings vom Wert der anderen ab. Sofern beispielsweise Wasser knapp, Energie jedoch im Überfluss vorhanden ist, kann man Wasser entsalzen und dorthin transportieren, wo Wassermangel herrscht. Bei hohen Energiekosten kommt diese Lösung nicht infrage. Wie die oben genannten Beispiele verdeutlichen, besteht ein Unterschied zwischen der Zahl der Menschen, die die Erde grundsätzlich ernähren kann, und der Zahl, die sie bei einem akzeptablen Lebensstandard ernähren kann. Die höheren Schätzwerte kommen dem Konzept der Umweltkapazität nahe, wie wir es in der Regel auf andere Organismen anwenden (Kap. 5) – einer Zahl, die durch die begrenzten Ressourcen der Umwelt determiniert wird. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sich die meisten Menschen mit einem Leben an der Kapazitätsgrenze zufrieden geben oder dies ihren Nachfahren wünschen.

Auf jeden Fall gehen wir schon weit mit unserer Annahme, dass die menschliche Bevölkerung von unten her (Bottom-up) durch ihre Ressourcen begrenzt ist und nicht von oben her (Top-down) durch ihre natürlichen Feinde. Allerdings werden Infektionskrankheiten – vor nicht allzu langer Zeit noch als weitgehend besiegt betrachtet – inzwischen wieder als große Bedrohung für das Wohlergehen der Menschheit wahrgenommen. Wie wir in Kap. 7 gesehen haben, entwickeln sich zahlreiche Infektionskrankheiten am besten bei hohen Populationsdichten. Im folgenden Abschnitt werden wir uns etwas näher mit der menschlichen Gesundheit befassen.

3 Ökologie und Gesundheit des Menschen

Wie wir in Kap. 13 gesehen haben, ist der Verlust von Biodiversität und einzelnen Arten an sich schon bedauernswert, vor allem aber auch aufgrund seiner indirekten Auswirkungen auf Wohlergehen und Lebensqualität des Menschen. Die menschliche Gesundheit ist jedoch auch noch direkter von den ökologischen Veränderungen betroffen, die um uns herum ablaufen.

3.1 Schwinden der Ozonschicht

Ein Beispiel dafür bildet das Schwinden der Ozonschicht in der Stratosphäre (Abschn. 12.4). Das stratosphärische Ozon absorbiert ultraviolette Strahlung (UV-Strahlung). Dadurch gelangt nur eine geringere Menge an UV-Strahlung bis auf die Erdoberfläche, wo sie beträchtliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben kann. Die Abnahme des Ozons in der Stratosphäre begann in den 1970er-Jahren mit einer Rate von 4 % pro Jahrzehnt. Als dramatischster Effekt bildete sich über der Antarktis ein immer größer werdendes Ozonloch (Shanklin 2010, Abb. 14.7), aber die Ozonkonzentration ging weltweit zurück. Zu diesem Rückgang tragen unter anderem natürlich vorkommende chemische Verbindungen wie das auch als Lachgas bekannte Distickstoffmonoxid (N2O, engl. nitrous oxide; Abschn. 12.4) bei. Eine bahnbrechende Entdeckung offenbarte jedoch als Hauptursache die Anreicherung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW, engl. chlorofluorocarbons) in der Atmosphäre. Diese werden als Kühlmittel hergestellt und erwiesen sich als besonders wirkungsvolle Katalysatoren bei der Zerstörung der Ozonschicht. Als Reaktion darauf wurde 1987 das Montrealer Protokoll verabschiedet, das die Unterzeichner verpflichtete, die Verwendung von FCKW weltweit zunächst zu reduzieren und schließlich ganz einzustellen. Dieses Abkommen stellte sich als außerordentlich hilfreich heraus: Die Rate der Ozonabbaus konnte dadurch deutlich verringert werden. Das Distickstoffmonoxid kann allerdings eine ähnliche Rolle bei der Zerstörung der Ozonschicht spielen wie die FCKW. Sein Effekt auf die Ozonschicht nahm zu, weil seine Konzentrationen weiterhin ansteigen – eine der zahlreichen Konsequenzen der Beschleunigung des globalen Stickstoffkreislaufs durch den Menschen. Dadurch stellt das Schwinden der Ozonschicht nach wie vor ein bedenkliches Problem dar.

Darstellung des Ozonlochs über der Antarktis kurz nach seiner Entdeckung im Jahr 1979 und im Jahr 2008 (nach Shanklin 2010, NASA-Bilder mit freundlicher Genehmigung des Goddard Space Flight Center Ozone Processing Team)

Die erhöhte UV-Strahlung aufgrund der verminderten Ozonschicht hatte auch gesundheitliche Folgen, unter anderem eine steigende Hautkrebsrate. Abbildung 14.8 zeigt hierzu Daten aus Nordirland. Diesen zunehmenden Bedrohungen stehen wir jedoch keineswegs hilflos gegenüber. So hat zum Beispiel in Australien Wirkung gezeigt, dass man die Bedrohung hier besonders ernst nahm und umfassende Informationskampagnen durchführte: Trotz des erhöhten Risikos hat sich die Inzidenz des auch als schwarzer Hautkrebs bezeichneten malignen Melanoms bei Männern stabilisiert und ist bei Frauen sogar zurückgegangen.

Inzidenz des malignen Melanoms (schwarzer Hautkrebs) in Nordirland seit 1984. Die Kurven der Trends sind signifikant (p < 0,05). Für Männer verlangsamte sich die Zunahme nach 1995, Ähnliches gilt auch für Frauen (nach Montella et al. 2009)

3.2 Klimatische Extreme

Verschiedene Veränderungen der Atmosphäre haben zu einem Wandel der globalen Klimamuster geführt (Kap. 12). Die Durchschnittswerte ändern sich – beispielsweise steigt die durchschnittliche globale Temperatur an –, es kommt aber auch häufiger zu extremen Klimaereignissen. Dazu gehören laut Definition eines internationalen Expertenteams (Expert Team on Climate Change Detection Monitoring und Indices, ETCCDMI) Hitzewellen, Überflutungen, Dürren, starke Stürme usw. In Abb. 14.9 sind die Verhältnisse in der Vergangenheit sowie Vorhersagen für die Zukunft für ein solches Klimaextrem dargestellt: die jährliche Zahl von Tropennächten in Europa – Nächte mit Temperaturen über 20 °C – als Hinweis auf eine Hitzewelle. Zur Validierung der Vorhersagen verglich man die Ergebnisse des dafür ausgewählten Klimamodells (Abb. 14.9) zunächst mit den bis heute tatsächlich beobachteten Werten. Dabei zeigte sich eine recht gute Übereinstimmung. Anschließend erstellte man mithilfe dieses Modells Vorhersagen auf der Basis zweier unterschiedlicher Szenarien, die vom Weltklimarat (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) vorgeschlagen wurden. Modell B1 geht von einer raschen Umstellung auf eine weniger produktionsintensive Wirtschaft und von der Einführung sauberer Technologien mit effizienter Ressourcennutzung aus; Modell A1B bleibt deutlich näher am gegenwärtigen Zustand. Aber nach den Vorhersagen beider Szenarien wird die Zahl der Tropennächte in Süd- und Mitteleuropa und selbst in Nordeuropa bis Ende des Jahrhunderts noch weiter zunehmen.

Die Anzahl der Tropennächte mit Temperaturen über 20 °C in Europa in der Vergangenheit und Prognosen für die Zukunft. Die schwarze Kurve beruht auf Zahlen eines Klimasimulationsmodells, die durch direkte Beobachtungen validiert wurden. Die rote und blaue Kurve repräsentieren Vorhersagen des Modells für die Zukunft auf der Basis von zwei Szenarien. Modell B1 (blau): optimistisch – bessere Regulation der Treibhausgasemissionen. Modell A1B (rot): weniger optimistisch – Emissionen eher wie gegenwärtig. Die Kurven geben die durchschnittlichen Ergebnisse von mehreren Modelldurchläufen wieder. Die gesamte Bandbreite der erhaltenen Ergebnisse ist durch den grau schattierten Bereich dargestellt (nach Sillmann und Roekner 2008)

Wie ernst die Auswirkungen auf das menschliche Wohlergehen sein können, veranschaulicht Tab. 14.1. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) kamen beispielsweise in den 1990er-Jahren mehr als 600.000 Menschen weltweit infolge extremer Klimaereignisse ums Leben und mehr als dreimal so viele leiden seither unter schweren gesundheitlichen Problemen. Bei einer Hitzewelle in Chicago im Jahr 1995 waren 514 hitzebedingte Todesfälle und 3300 Aufnahmen in die Notfallambulanzen zu verzeichnen. Für New York wird erwartet, dass die Zahl der zusätzlichen Sterbefälle im Sommer aufgrund des Klimawandels im Jahr 2050 zwischen 500 und 1000 jährlich liegen wird – sofern sich die Bevölkerung an diese Veränderungen anpasst, indem sie zum Beispiel ihr Verhalten oder die städtische Infrastruktur ändert –, und sogar noch höher – sofern eine solche Anpassung ausbleibt (Kalkstein und Greene 1997)

3.3 Globale Infektionsmuster im Wandel

Auch auf Infektionskrankheiten wirken sich die klimatischen Veränderungen aus, und zwar sowohl auf die lokale und globale Verbreitung beim Menschen als auch in ihrer Intensität und Prävalenz. Selbst in wohlhabenden Ländern mit fortschrittlichen hygienischen Verhältnissen wie den Vereinigten Staaten gehen die Todesfälle aufgrund von Lebensmittelvergiftungen jährlich in die Tausende und Klinikaufenthalte in die Hunderttausende. Die Inzidenz nimmt mit der Temperatur erheblich zu, insbesondere oberhalb eines bestimmten Schwellenwerts (Abb. 14.10) – ein Muster, das wahrscheinlich immer häufiger zu beobachten sein wird, wenn die Zahl extremer Klimaereignisse ebenfalls ansteigt.

Die Korrelation zwischen der mittleren monatlichen Maximal- und Minimaltemperatur sowie den Fällen von Dysenterie (Ruhr), verursacht durch Bakterien der Gattung Shigella, in der Stadt Jinan im Nordosten Chinas zwischen 1996 und 2003. Die angepassten Modelle sind signifikant (p < 0,01) (nach Zhang et al. 2007)

Mit größter Wahrscheinlichkeit sind davon Krankheiten wie Malaria betroffen, die von Vektoren übertragen werden, weil diese Vektoren selbst – häufig handelt es sich um Insekten – als ektotherme Organismen (Abschn. 3.1) besonders von der Umgebungstemperatur abhängig sind. Auf diese Organismen wirkt sich nicht nur die Durchschnittstemperatur aus, sondern auch die noch viel unsteteren täglichen und jährlichen Schwankungen. Die Einflüsse des Klimas auf solche Krankheitsüberträger sind sehr komplex – selbst für die wichtigsten sind unsere Kenntnisse der genauen Zusammenhänge noch viel zu rudimentär. Zweifelsohne sollten wir mit Prognosen vorsichtig sein, vor allem, weil frühere Annahmen einer massiven Ausdehnung des Verbreitungsgebiets vielfach durch gemäßigtere Vorhersagen abgelöst wurden, wie beispielsweise für die Malaria in Abb. 14.11. Auf jeden Fall benötigen wir präzisere Vorhersagen, wofür wiederum bessere ökologische Kenntnisse die Voraussetzung bilden.

Die gegenwärtige Verbreitung der durch Plasmodium falciparum verursachten Malaria tropica – der schlimmsten Form der Malaria, die durch Anopheles-Mücken übertragen wird – sowie für das Jahr 2050 vorhergesagte Veränderungen in Regionen der Erde, die für diese Form der Malaria geeignet sind. (Malaria kommt nicht zwangsläufig überall dort vor, wo geeignete Bedingungen herrschen.) Die Vorhersagen beruhen auf einem weit verbreiteten Klimaszenario mit einem 1 %igen jährlichen Anstieg der Treibhausgaskonzentrationen insgesamt und einer relativ empfindlichen Reaktion des Klimas auf diese Konzentrationen (nach Rogers und Randolph 2000)

3.4 Neu auftretende Infektionskrankheiten

In den letzten Jahren stieg die Zahl neuer Infektionskrankheiten (engl. emerging infectious diseases), die zum ersten Mal in der menschlichen Bevölkerung auftraten oder deren Inzidenz oder Verbreitungsgebiet sich rasch ausdehnte – und zwar weitaus schneller als die Rate der Umweltveränderungen. Am bekanntesten ist sicherlich HIV bzw. Aids, aber auch andere haben hohe öffentliche Aufmerksamkeit erlangt, zum Beispiel das Ebola-Virus, SARS (schweres akutes respiratorisches Syndrom) und Lyme-Borreliose. Die steigende Zahl neu hinzukommender Infektionskrankheiten seit den 1940er-Jahren sowie ihren wahrscheinlichen Ursprung zeigt Abb. 14.12. Bei rund 60 % dieser Krankheiten handelt es sich um Zoonosen (engl. zoonoses), also um Infektionen, die von Natur aus bei nicht menschlichen Wirbeltieren vorkommen und von diesen auf den Menschen übertragen werden können. Ungefähr 70 % dieser Zoonosen stammen von Wildtieren (im Gegensatz zu Haustieren). In manchen Fällen – etwa bei HIV – können sie sich so etablieren, dass sie zu menschlichen Infektionskrankheiten werden. Bei den meisten kommt es allerdings nur selten oder gar nicht zu Übertragungen von Mensch zu Mensch.

Die Zahl der seit den 1940er-Jahren neu aufgetretenen Infektionskrankheiten, danach klassifiziert, ob es sich um Zoonosen handelt oder nicht (nach Jones et al. 2008)

Als Ökologe könnte man sich fragen, wodurch dieser plötzliche Erfolg biologischer Invasionen bedingt ist. Kommt es vermehrt zu Wanderungen? Steigt die Überlebensrate nach einer Wanderung? Handelt es sich um einen neuen Evolutionsschritt? Für all diese Aspekte gibt es Beispiele. Ursache für den Höchststand der neuen Krankheiten in den 1980er-Jahren war die zunehmende Anfälligkeit für Infektionen in Zusammenhang mit der HIV-/Aids-Pandemie. Das Auftauchen der Lyme-Borreliose in den 1960er-Jahren war zurückzuführen auf die verstärkte Wanderung des Pathogens Borrelia burgdorferi infolge veränderter Landnutzung, durch die die Menschen häufiger mit Zecken in Kontakt kamen, welche zuvor bei ihren natürlichen Wirten, Hirschen und Hörnchen, Blut gesaugt hatten. Viele der neu auftretenden und sich ausbreitenden Infektionskrankheiten wurden durch den Einsatz antimikrobieller Wirkstoffe begünstigt, in der Regel Antibiotika, wodurch in der Folge Resistenzen evolvierten. Darauf gehen wir in Exkurs 14.2 noch näher ein.

4 Kunstdünger und die Intensivierung der Landwirtschaft

Das gewaltige Anwachsen der Weltbevölkerung wäre ohne eine ebenso umfangreiche Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion nicht möglich gewesen. Die längste Zeit in der Menschheitsgeschichte – der Mensch evolvierte vor rund 300.000 Jahren – lebten die Menschen als Jäger und Sammler und bezogen ihre Nahrung aus den natürlichen Populationen von Tieren und Pflanzen. Der erste globale Anstieg der menschlichen Bevölkerung erfolgte erst mit der Entwicklung der Landwirtschaft, die vor ungefähr 10.000 Jahren unabhängig voneinander in mehreren Regionen der Erde ihren Ursprung nahm. Der Mensch kultivierte und domestizierte Pflanzen und Tiere und erhöhte durch ständiges Experimentieren über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg deren Produktivität. Dies ermöglichte die Zunahme der menschlichen Bevölkerung.

In den letzten 10.000 Jahren wurde die Weltbevölkerung überwiegend durch die Versorgung mit Nahrung, durch Krankheiten und durch Kriege reguliert. Eine zentrale Rolle nahm dabei die Produktion von Nahrungsmitteln ein, denn Nahrungsknappheit trägt wiederum in hohem Maße zu Krankheiten und Kriegen bei. Eine umfangreichere und verlässlichere Versorgung mit Nahrungsmitteln zu gewährleisten war für alle Zivilisationen von entscheidender Bedeutung und bildete in der Neuzeit einen wichtigen Schwerpunkt wissenschaftlicher Untersuchungen. Nachdem der deutsche Chemiker Justus von Liebig (Exkurs 11.2) im 19. Jahrhundert entdeckt hatte, dass Stickstoff häufig die landwirtschaftliche Produktivität einschränkt, begann die Suche nach neuen Stickstoffquellen, um eine Steigerung der Produktion zu ermöglichen. Bis ins 20. Jahrhundert stammte der Stickstoff größtenteils aus der Stickstofffixierung durch die bakteriellen Symbionten von Nutzpflanzen wie Luzerne, Klee, Sojabohnen und Erdnüssen, die alle zu den Leguminosen gehören. Durch den Abbau von Guano – in dicken Schichten angehäufte Exkremente von Seevögeln – auf Inseln, etwa vor der Küste von Peru und Chile, erhielt man ebenfalls einen stickstoffreichen Dünger, der vom 18. Jahrhundert bis weit ins 20. Jahrhundert weithin in Gebrauch war.

Die industrielle Produktion von Stickstoffdünger …

Im Jahr 1909 entwickelte der deutsche Chemiker Fritz Haber zusammen mit Carl Bosch, der die Technik zur industriellen Produktion beisteuerte, ein Verfahren zur Herstellung von synthetischem Stickstoffdünger aus dem molekularen Stickstoff (N2) der Luft (Abschn. 12.4). Dieser Kunstdünger macht heute den größten Teil des in der Landwirtschaft verwendeten Stickstoffs aus (Abb. 12.24). Für das Haber-Bosch-Verfahren erhielt Haber 1919 den Nobelpreis für Chemie.

… führte zur Intensivierung der Nutztierhaltung weitab vom Ort des Nutzpflanzenanbaus

Bevor synthetische Stickstoffdünger überall erhältlich waren, war es unabdingbar, den stickstoffreichen Dung aus der Viehhaltung auf die Felder auszubringen. Dieser Dung ist feucht und schwer und daher nur schwierig und unter hohen Kosten zu transportieren. Aus diesem Grund wurde Viehzucht in der Nähe der Felder betrieben oder das Vieh durfte direkt dort auf Weiden grasen. Durch den relativ preisgünstigen Kunstdünger benötigten die Landwirte den tierischen Dung schließlich nicht mehr. Folglich erwies es sich nun als ökonomisch effizienter, die Tiere auf engem Raum in speziellen Mastparzellen, sogenannten Feedlots, zu halten, häufig weit entfernt von den Feldern, und den Dung einfach als Abfall zu entsorgen. Damit wurden die Mastbetriebe zu einer zusätzlichen Quelle der Stickstoffbelastung von Wasser und Luft – gasförmiges Ammoniak verflüchtigt sich in die Atmosphäre –, neben der Stickstoffbelastung durch die Felder, auf denen nun die Futterpflanzen für die Nutztiere angebaut wurden.

In den Vereinigten Staaten begann der Trend zu einer räumlichen Trennung der Nutzpflanzen- und Nutztierproduktion nach dem Zweiten Weltkrieg und beschleunigte sich in den 1950er- und 1960er-Jahren rapide. Das ermöglichte eine Intensivierung der Nutztierhaltung, die wiederum einen enormen Anstieg des Fleischkonsums nach sich zog. In den USA stieg der Fleischkonsum pro Kopf zwischen 1950 und 1970 um 60 % auf etwas über 70 kg im Jahr. Seither ist er ziemlich konstant. Natürlich nahm der Gesamtkonsum aufgrund der wachsenden Bevölkerung weiterhin zu.

Die Intensivierung der Nutztierhaltung dehnte sich weltweit aus

In den letzten Jahrzehnten wurde die Nutztierhaltung in vielen Regionen der Erde intensiviert und es kam zu einer Trennung von Pflanzen- und Tierzucht. Der Pro-Kopf-Fleischkonsum ist weltweit angestiegen, in Lateinamerika sogar so schnell, dass er fast das Niveau der Vereinigten Staaten erreichte (Abb. 14.13a). Wegen der zunehmenden Produktion von Nutztieren müssen natürlich auch mehr Futterpflanzen angebaut werden – unter entsprechendem Einsatz von Düngemitteln. Außerdem brachte die Intensivierung der Nutztierproduktion auch noch Konsequenzen für die menschliche Gesundheit mit sich, beispielsweise die zunehmende Resistenz gegenüber Antibiotika (Exkurs 14.2). Der prozentuale Anteil des Eiweißkonsums in Form von Fleisch steht in engem Zusammenhang mit dem Wohlstand eines Landes (Abb. 14.13b). Wenn der Wohlstand in den Entwicklungsländern weiterhin ansteigt, ist damit zu rechnen, dass auch der Fleischkonsum und die Intensivierung der Nutztierhaltung weiter ansteigen werden.

a Der Pro-Kopf-Fleischkonsum ist in den letzten Jahrzehnten weltweit und in vielen Regionen der Erde angestiegen. In den Vereinigten Staaten blieb er jedoch beständig auf einem hohen, in Südasien und in Afrika südlich der Sahara auf einem niedrigen Niveau. Der weltweite Durchschnitt des Fleischkonsums von heute 43 kg pro Person und Jahr entspricht der Rate in den Vereinigten Staaten im Jahr 1952. b Anteile tierischer Produkte am gesamten Eiweißkonsum des Menschen in den Ländern der Welt im Jahr 2003 in Abhängigkeit vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) (a verändert nach http://www.scopenvironment.org/unesco/USUPB06_LIVESTOCK.pdf, ergänzt um zusätzlichen Daten aus UNEP 2014, b nach Billen et al. 2012)

Exkurs 14.2 Aktueller ÖKOnflikt

Auf die Ernährung kommt es an

Aufgrund der Erkenntnis, dass der Fleischkonsum und die Intensivierung der Nutztierhaltung die Umwelt erheblich schädigen, verabschiedete eine Gruppe von Ökologen und Biogeochemikern 2009 die sogenannte Barsac Declaration. Diese ermahnt alle Menschen auf der Erde dazu, nicht mehr als 35–40 % ihres Eiweißbedarfs über den Konsum von Fleisch zu decken (Billen et al. 2012). Diese „demitarische“ Ernährung (engl. demitarian diet) würde den Fleischkonsum der Bewohner der Vereinigten Staaten und Westeuropas um die Hälfte reduzieren und steht in Einklang damit, was Ärzte als Obergrenze empfehlen. Die Menge entspricht in etwa dem globalen Durchschnitt, wobei es allerdings regionale Unterschiede gibt (Abb. 14.13a). Als Beispiel dafür, wie sich dadurch die Stickstoffbelastung verringern ließe, betrachten wir den Fall von Paris: Wenn sich jeder Einwohner der Stadt auf eine demitarische Ernährung umstellen und überwiegend biologisch erzeugte Nahrung zu sich nehmen würde, könnte die Stickstoffbelastung der Seine um mehr als die Hälfte reduziert werden. Zwar spielt die Einschränkung des Fleischkonsums hierfür eine wesentliche Rolle, es würde jedoch auch schon helfen, anstelle von Nahrungsmitteln, die unter Einsatz von synthetischem Stickstoffdünger angebaut wurden, biologisch erzeugte Produkte zu sich zu nehmen, weil aus biologischem Anbau pro Einheit geernteter Erzeugnisse weniger Stickstoff in Gewässer eingetragen wird (Billen et al. 2012).

Andere Möglichkeiten zur Reduktion der Stickstoffbelastung

Die Stickstoffbelastung aus konventionellem Anbau ließe sich auch schon dadurch erheblich verringern, dass einfach weniger Düngemittel verwendet werden. Im Maisgürtel im oberen Mittleren Westen der Vereinigten Staaten – von wo der überwiegende Teil des in den USA angebauten Maises stammt, die größten Mengen an Stickstoff in den Mississippi gelangen und dadurch die ausgedehnte hypoxische Todeszone im nördlichen Golf von Mexiko entstehen ließen – verwenden die Landwirte regelmäßig mehr Dünger, als ökonomisch sinnvoll ist. Sie würden Geld sparen, wenn sie weniger Dünger kauften und verwendeten, denn ihre Erträge und Bruttoumsätze würden trotzdem gleich hoch bleiben (Abb. 14.14), aber die Belastung des Oberflächenwassers durch Stickstoff ginge zurück. Überschüssiger Stickstoff wird nämlich gar nicht von den Pflanzen aufgenommen und daher leicht ausgewaschen. Warum verschwenden die Landwirte ihr Geld für diese Überdüngung? Der Grund ist offensichtlich, dass die ökonomischen Kosten dafür – sofern man die Schäden an der Umwelt durch die Stickstoffbelastung nicht mit einberechnet – relativ gering sind. Folglich verwenden die Landwirte mehr Dünger in der Hoffnung, dass sie dadurch in einem klimatisch überdurchschnittlich guten Jahr mit optimalen Temperaturen und Niederschlägen vielleicht eine außerordentlich üppige Ernte erzielen können. Sofern die Landwirte auch nur geringfügig weniger synthetische Stickstoffdünger verwenden würden, als für einen maximalen wirtschaftlichen Ertrag empfohlen wird, ließe sich die Stickstoffbelastung unter nur geringen Ernteeinbußen erheblich verringern (Abb. 14.14). Für ihre Ernteverluste zugunsten einer besseren Wasserqualität könnte man den Landwirten eine Entschädigung zahlen.

Die Erträge an Mais und Sojabohnen aus einem durchschnittlichen Landwirtschaftsbetrieb im Maisgürtel der Vereinigten Staaten (blaue Kurve) in Abhängigkeit vom Einsatz von Stickstoffdünger sowie der überschüssige, nicht von den angebauten Pflanzen aufgenommene Dünger, der im Boden verbleibt und ins Oberflächen- und Grundwasser gelangt (breite grüne Kurve). Die Pfeile zeigen an, wie viel Dünger die Landwirte tatsächlich verwenden, wie viel Dünger sie nach Empfehlungen von landwirtschaftlichen Beratungsdiensten für einen maximalen Ertrag verwenden sollten und bei welchen Düngermengen zwar der landwirtschaftliche Ertrag und Profit geringfügig zurückgehen würden, aber auch die Stickstoffbelastung erheblich reduziert würde (nach Howarth et al. 2005)

Agrarwissenschaftler haben noch zahlreiche weitere Möglichkeiten entwickelt, um die Stickstoffbelastung von Gewässern durch die Landwirtschaft zu verringern. Ein Beispiel hierfür ist der Anbau von Wintergetreide wie etwa Roggen als Nebenfrucht im Herbst. Dieses wird dann im Frühjahr geerntet, bevor wieder die ökonomisch wertvolle Hauptfrucht, beispielsweise Mais, angebaut wird. In der gemäßigten Zone sind die Nitratkonzentrationen im Boden im Frühjahr aufgrund der geringen bakteriellen Mineralisierung und der ausbleibenden Assimilation durch Pflanzen über Winter häufig sehr hoch. Dieses Nitrat kann jedoch durch Zwischenfrüchte (engl. cover crops) im zeitigen Frühjahr aufgenommen werden. Ansonsten werden die Nitrate durch die Schneeschmelze und Niederschläge im Frühjahr ausgewaschen und gelangen in die Flüsse. Eine andere Möglichkeit besteht darin, den Boden mit Substanzen zu behandeln, die eine Nitrifikation verhindern (Abb. 11.26). Ammoniumionen binden leichter an Bodenpartikel und werden daher mit erheblich geringerer Wahrscheinlichkeit in Flüsse ausgewaschen als Nitrat. Indem man eine Umwandlung zu Nitrat verhindert, lässt sich die Stickstoffbelastung also ebenfalls reduzieren.

4 Exkurs 14.2 Aktueller ÖKOnflikt

4 Wissenschaftler meinen: Die übermäßige Verwendung von Antibiotika in der Nutztierhaltung stellt eine Gefahr für den Menschen dar

Von Karen McVeigh, The Guardian vom 19. September 2012

Nach Aussage einer Gruppe von Wissenschaftlern, der auch der frühere Leiter der Food and Drug Administration (FDA) [die Lebensmittel- und Arzneimittelzulassungsbehörde der Vereinigten Staaten] angehört, setzt die übermäßige Verwendung von Antibiotika in der Nutztierhaltung und Medizin Menschen einem unnötigen Risiko aus und treibt die Behandlungskosten in die Höhe. Zusammen mit 50 US-amerikanischen Landwirten und Viehzüchtern, die sich dafür entschieden haben, dem Futter ihrer Nutztiere keine nicht therapeutischen Antibiotika mehr zuzusetzen, rufen die Wissenschaftler die FDA und den amerikanischen Kongress dazu auf, gemeinsam den überflüssigen Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung zu regulieren. In am Mittwoch parallel veröffentlichten Stellungnahmen erklärten die Wissenschaftler und Landwirte, eine wachsende Zahl von Untersuchungen habe die Auffassung untermauert, dass die übermäßige Verwendung von Antibiotika in der Nutztierhaltung eine Gesundheitskrise heraufbeschwöre. In einer der Stellungnahmen wurde die Einschätzung einer Studie zitiert, der zufolge alleine Infektionen mit antibiotikaresistenten Keimen Krankenhäusern jährlich Kosten von 20 Mrd. US-Dollar verursachen.

Der frühere FDA-Bevollmächtigte Donald Kennedy, emeritierter Professor der Stanford University, meinte hierzu: „Die routinemäßige nicht therapeutische Beigabe von Antibiotika zu Tierfutter trägt fraglos zur Entwicklung von Antibiotikaresistenzen bei.“ Nicht ausreichend sei, so Kennedy, der derzeitige Ansatz der FDA, die Arzneimittelindustrie solle freiwillig darauf verzichten, für den Menschen medizinisch wichtige Antibiotika als wachstumsfördernde Beigaben zu Tierfutter zu verkaufen. Weiterhin ergänzte Kennedy, der auch acht Jahre lang Chefredakteur der Wissenschaftszeitschrift Science war: „Solange dies nicht gesetzlich geregelt ist, wird es von der Industrie nicht ernstgenommen.“ Drei Jahrzehnte, nachdem sich die FDA darauf festgelegt hatte, dass der Einsatz von Penicillin und Tetracyclin als wachstumsfördernde Beigaben in der Nutztierhaltung eine Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellt, belegten ihre eigenen Daten, dass 80 % aller in den USA verkauften antimikrobiellen Arzneimittel in der Nutztierhaltung verwendet werden.

Die Mikrobiologin Louise Slaughter, Abgeordnete der Demokraten für New York, schloss sich den Wissenschaftlern und anderen an und plädierte ebenfalls dafür, den Einsatz von nicht therapeutischen Antibiotika in der Nutztierhaltung gesetzlich zu regulieren. Auf einer Pressekonferenz, organisiert von der Union of Concerned Scientists [einer Vereinigung von Wissenschaftlern, die sich für Abrüstung und Umweltschutz einsetzen] zur Veröffentlichung der Stellungnahme, zog sie folgenden Vergleich: Die Verwendung der Antibiotika als Zusatz für Tierfutter sei vergleichbar damit, als würden Mütter jeden Morgen Antibiotika über das Müsli ihrer Kinder träufeln. Durch antibiotikaresistente Keime ausgelösten Krankheiten würden heute schon mehr Amerikaner zum Opfer fallen als HIV/Aids, so Slaughter. „Jedes Jahr sterben mehr als 100.000 Amerikaner an bakteriellen Infektionen, die sie sich in Kliniken zuziehen. Die Erreger von 70 % dieser Infektionen sind resistent gegen die Arzneimittel, die normalerweise zu ihrer Behandlung eingesetzt werden. Die unnötige und übermäßige Verwendung muss gestoppt werden.“

Nach Aussagen der Wissenschaftler habe sich zwar die Medizin der Herausforderung gestellt, Ärzte entsprechend ausgebildet und dafür gesorgt, dass weniger Antibiotika verschrieben werden, die Landwirtschaftsindustrie hinke aber noch hinterher. So sei der prinzipielle Zusammenhang von Antibiotikaresistenzen und der Verwendung von Antibiotika zu nicht therapeutischen Zwecken zwar weithin anerkannt, aber dennoch würden Tierfutter routinemäßig große Mengen Antibiotika zugesetzt. Dies geschehe jedoch nicht zur Behandlung von Krankheiten, sondern, um ein schnelleres Wachstum zu fördern und Erkrankungen abzuwenden, die durch mangelhafte Ernährung und die Aufzucht von Tieren unter gedrängten, unhygienischen Bedingungen hervorgerufen werden.

In Wissenschaftskreisen ist schon seit weit über 40 Jahren bekannt, welches Risiko das Verfüttern von Futter mit zugesetzten Antibiotika an Vieh darstellt. Warum wird trotzdem an dieser Praxis festgehalten? Wie könnten Wissenschaftler ihre Besorgtheit effektiver gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik kommunizieren?

5 Monokulturen, Schädlinge und Pestizide in der Landwirtschaft

Was ist ein Schädling?

Einfach ausgedrückt bezeichnet man als Schädling (engl. pest) eine Art, die der Mensch als unerwünscht betrachtet, weil sie ihm entweder direkt Schaden zufügt oder in Konkurrenz mit angebauten Nutzpflanzen tritt. Die Landwirtschaft ist ein auf wirtschaftlichen Gewinn ausgerichteter Industriezweig. Somit kann jede Art als Schädling gelten, die ökonomische Schäden verursacht.

Lautet das Ziel der Schädlingsbekämpfung (engl. pest control) somit, die Schädlinge völlig auszumerzen? In der Regel eigentlich nicht. Vielmehr geht es darum, die Schädlingspopulation auf eine Dichte zu reduzieren, unter der eine weitere Verringerung mehr kosten würde, als man durch erhöhte Erträge an Gewinn erzielen könnte. Man spricht von der ökonomischen bzw. wirtschaftlichen Schadschwelle (engl. economic injury level, EIL). In Abb. 14.15a ist die wirtschaftliche Schadschwelle für einen hypothetischen Schädling veranschaulicht. Sie liegt bei einer Abundanz größer als null, weil eine totale Ausrottung nicht profitabel ist. Aber sie liegt auch unterhalb der durchschnittlichen Abundanz der Art – genau wegen ihrer durchschnittlichen Abundanz wird diese ja zum Schädling. Wäre die Art schon von Natur aus auf eine Dichte unterhalb der wirtschaftlichen Schadschwelle limitiert, wären Bekämpfungsmaßnahmen ökonomisch nicht sinnvoll und die Spezies wäre definitionsgemäß kein Schädling (Abb. 14.15b). Bei manchen Arten liegt zwar die Umweltkapazität (Abschn. 5.5) oberhalb der wirtschaftlichen Schadschwelle, ihre Abundanz wird aber durch ihre natürlichen Feinde in der Regel unterhalb dieser Schwelle gehalten (Abb. 14.15c). Bei diesen Arten handelt es sich dann um potenzielle Schädlinge. Wie wir weiter unten noch sehen werden, können sich diese zu Schädlingen entwickeln, wenn ihre natürlichen Feinde wegfallen.

a Populationsschwankungen einer hypothetischen Schädlingsart. Die Abundanz schwankt um eine Populationsgröße im Gleichgewichtszustand, herbeigeführt durch die Wechselwirkungen des Schädlings mit seiner Nahrung, seinen Feinden usw. Sobald die Abundanz die wirtschaftliche Schadschwelle überschreitet, ist eine Bekämpfung ökonomisch sinnvoll. Um einen Schädling handelt es sich, wenn die Abundanz der Art die meiste Zeit oberhalb der wirtschaftlichen Schadschwelle liegt (sofern sie nicht bekämpft wird). b Dagegen kann eine Art, deren Abundanz stets unterhalb der wirtschaftlichen Schadschwelle schwankt, kein Schädling sein. c Bei potenziellen Schädlingen schwankt die Abundanz normalerweise unterhalb der wirtschaftlichen Schadschwelle, kann diese jedoch überschreiten, wenn einer oder mehrere ihrer natürlichen Feinde wegfallen

Monokulturen verschärfen Probleme durch Schädlinge

Landwirte mussten sich schon immer mit Schädlingen auseinandersetzen, durch die Intensivierung der Landwirtschaft hat sich dieses Problem jedoch verschärft, weil der überwiegende Anteil der Pflanzen für die menschliche Ernährung mittlerweile in Monokulturen (engl. monocultures) angebaut wird – in dichten Populationen aus nur einer Art. Diese ermöglichen es, die Anbaubedingungen für Nahrungspflanzen und Futterpflanzen für Nutztiere so optimal auszurichten, dass sich eine maximale Produktivität erzielen lässt.

Monokulturen begünstigen die Ausbreitung von Krankheiten

Inwieweit sind Monokulturen nachhaltig? Es gibt unzählige Belege dafür, dass sie mit einem hohen Preis einhergehen. So bieten Monokulturen beispielsweise ideale Bedingungen für die epidemische Ausbreitung von Krankheiten wie Schweinepest bei Nutzvieh und Kokzidiose bei Geflügel. Zusätzlich kommt es zu einer hohen Übertragungsrate von Krankheiten zwischen verschiedenen Herden, wenn Tiere von einem Betrieb an einen anderen verkauft werden. Ein anschauliches Beispiel hierfür bildet die dramatische Ausbreitung der Maul- und KIauenseuche bei Vieh in Großbritannien in den Jahren 2001 und 2007.

Auch an Nutzpflanzen lässt sich verdeutlichen, wie fragil die Abhängigkeit des Menschen von Monokulturen ist. Die aus Amerika stammende Kartoffel wurde erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts nach Europa eingeführt. Drei Jahrhunderte später hatte sie sich bereits zur fast einzigen Nahrung der armen Bevölkerung Irlands entwickelt. Die dichten Monokulturen boten jedoch ideale Bedingungen für die verheerende Ausbreitung der Kraut- und Knollenfäule (engl. late blight) in den 1840er-Jahren, hervorgerufen durch den damals eingeschleppten pathogenen Pilz Phytophthora infestans. Die Ernteerträge gingen dramatisch zurück und die gelagerten Kartoffeln verfaulten. Etwa 1,1 Mio. Menschen der damaligen irischen Bevölkerung von rund 8 Mio. starben in der dadurch entstandenen Hungersnot und weitere 1,5 Mio. wanderten nach Großbritannien oder in die Vereinigten Staaten aus.

Ende der 1960er-Jahre kam es im Südosten der Vereinigten Staaten zu einem Ausbruch der ebenfalls durch einen Pilz, den Schlauchpilz Helminthosporium maydis (syn. Cochliobolus heterostrophus), hervorgerufenen Maisbleiche (engl. southern corn leaf blight), die sich nach 1970 rasch ausbreitete. Der in diesem Gebiet angebaute Mais stammte überwiegend aus demselben Bestand und war genetisch nahezu einheitlich. Diese extreme Form der Monokultur ermöglichte es einer spezialisierten Rasse des Pathogens, verheerende Schäden anzurichten. Die Verluste durch die Schäden wurden auf mindestens 1 Mrd. Dollar geschätzt und wirkten sich weltweit auf die Getreidepreise aus. Eine der beliebtesten Früchte, die Banane, ist ebenfalls von einer wirtschaftlichen Katastrophe bedroht (Exkurs 14.3).

Exkurs 14.3 Aktueller ÖKOnflikt

Den besten verfügbaren Informationen zufolge muss man davon ausgehen, dass die landwirtschaftliche Produktion weltweit schwere Verluste durch Schädlinge erleidet: Bei Sojabohnen und Weizen belaufen sich die Verluste auf mehr als 25 %, bei Mais auf über 30 %, bei Reis auf 37 % und bei Kartoffeln auf 40 % (Oerke 2006). Zu diesen Verlusten tragen Unkräuter, Schadinsekten und Pathogene bei, wobei Unkräuter für etwa doppelt so hohe Verluste verantwortlich sind wie Schadinsekten und Pathogene zusammen. Auch durch einen erheblich stärkeren Einsatz von Pestiziden in den letzten 40 Jahren konnten – vielleicht überraschenderweise – die Schäden nicht nennenswert eingedämmt werden. Mehr dazu im Folgenden.

5 Exkurs 14.3 Aktueller ÖKOnflikt

5 Ist diese Frucht noch zu retten? Die Banane, wie wir sie kennen, befindet sich auf direktem Weg auszusterben

Im Juni 2005 veröffentlichte Dan Koeppel den folgenden Bericht.Footnote 1

Für nahezu jeden in den USA, in Kanada und in Europa ist Banane gleich Banane: gelb und süß, alle etwa gleich groß, immer bissfest und stets kernlos.

Die Bananensorte Cavendish bildet – laut einem Slogan von Chiquita, dem weltweit größten Bananenproduzenten – „vermutlich die perfekte Nahrung für die Welt“ … Wie sich herausstellte, sind die ca. 1000 Mrd. Cavendish-Bananen, die jährlich weltweit verzehrt werden, auch in genetischer Hinsicht perfekt. Jede einzelne ist eine exakte Kopie der anderen. Ganz gleich, ob sie aus Honduras, Jamaika oder von den Kanarischen Inseln kommt – jede Cavendish-Bananenstaude gleicht einem eineiigen Zwilling der ersten, aus Südostasien stammenden, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einen botanischen Garten in der Karibik gebracht wurde und seit etwa 50 Jahren kommerziell angebaut wird.

Diese Gleichförmigkeit ist das Paradoxe an der Banane. Nach 15.000 Jahren Kultivierung durch den Menschen ist die Banane einfach zu perfekt, sie weist nicht mehr die genetische Variabilität auf, die entscheidend für die Gesundheit einer Art ist. Was eine Bananenstaude krank macht, kann also auch alle anderen krank machen. Wird eine Plantage von einem Pilz befallen oder von einer bakteriellen Erkrankung infiziert, könnten diese ihren Weg um die Welt antreten, Millionen von Stauden zerstören und dafür sorgen, dass die Regale in den Supermärkten leer bleiben.

Ein übertriebenes Szenario? Nicht, wenn man berücksichtigt, dass es bereits einmal eine Bananenapokalypse gegeben hat. Bis Anfang der 1960er-Jahre war die Sorte Gros Michel die Banane in amerikanischen Müslischalen und Eiscremes – eine größere und allen Berichten zufolge besser schmeckende Banane als die, die wir heute verzehren. Wie heute der Cavendish gehörten damals fast alle in Amerika und Europa verkauften Bananen der Sorte Gros Michel – oder Big Mike – an.

Aber Anfang des letzten Jahrhunderts begann sich eine als Panamakrankheit bezeichnete Pilzerkrankung [hervorgerufen durch einen Schlauchpilz der Gattung Fusarium] auszubreiten und die Ernte von Big Mike zu infizieren. Sie tauchte erstmals in Surinam auf, bahnte sich dann ihren Weg durch die Karibik und erreichte schließlich in den 1920er-Jahren Honduras. Im Jahr 1960 waren die Hauptimporteure nahezu bankrott und die Zukunft der Frucht schien in Gefahr.

Nachdem Milliarden von Dollar in die Anpassung der Infrastruktur an die anderen Anforderungen hinsichtlich Wachstum und Reifung geflossen waren, wurde letztendlich die Sorte Cavendish als Ersatz für Big Mike akzeptiert. Sie hatte den Vorteil, gegen die Panamakrankheit resistent zu sein. Allerdings wurde 1992 in Asien eine neue Rasse des Pilzes (Tropical Race 4, TR4) entdeckt, der auch Cavendish befallen kann. Seither hat die von TR4 verursachte Panamakrankheit ganze Plantagen in Indonesien, Malaysia, Australien und Taiwan vernichtet und breitet sich inzwischen in fast ganz Südostasien aus. Noch ist sie nicht nach Afrika oder Lateinamerika übergesprungen, aber die meisten Experten sind sich einig, dass dies irgendwann passieren wird.

Inzwischen sind weltweit Bemühungen im Gang, die Frucht zu retten – charakterisiert durch zwei gegensätzliche Vorstellungen, wie die sich anbahnende Krise am besten bewältigt werden könnte. Die eine Seite verkörpern die traditionellen Bananenzüchter. Sie experimentieren im Anbau mit neuen Züchtungen und versuchen, einen Ersatz zu erschaffen, der so ähnlich aussieht und schmeckt wie die Cavendish, dass die Verbraucher den Unterschied gar nicht bemerken. Die andere Seite bilden Biotechnologen. Ausgerüstet mit dem weitgehend entschlüsselten Bananengenom manipulieren sie die Chromosomen der Pflanzen und kreuzen mitunter DNA anderer Arten ein, mit dem Ziel, einen Abkömmling der Cavendish zu entwickeln, der resistent gegen die Panamakrankheit und andere Krankheiten ist.

Gegenwärtig ist weder eine Möglichkeit in Sicht, die Panamakrankheit effektiv zu bekämpfen, noch ein Ersatz für die Cavendish. So befinden sich die traditionellen Wissenschaftler und die Genetiker in einem Wettlauf – natürlich gegeneinander, aber vor allem gegen die Zeit.

Suchen Sie im Internet nach Optionen, mit denen sich die Bananenindustrie absichern könnte. Wie weit hergeholt erscheint Ihrer Ansicht nach die Gefahr, dass weltweit operierende Wirtschaftsterroristen absichtlich eine Bananenkrankheit in Umlauf bringen könnten?

5.1 Chemische Methoden der Schädlingsbekämpfung

Zum verstärkten Einsatz von Pestiziden (engl. pesticides) – chemischen Substanzen zur Bekämpfung von Schädlingen – kam es in etwa zeitgleich mit der zunehmenden Verwendung von synthetischen Stickstoffdüngern nach dem Zweiten Weltkrieg. Pestizide werden unter anderem unterteilt in Insektizide gegen Insekten, Herbizide gegen Unkräuter und Fungizide gegen Pilze. Als Beispiel dafür, welche Probleme die chemische Schädlingsbekämpfung nach sich ziehen kann, wollen wir hier die Nachhaltigkeit der Bekämpfung von Schadinsekten in der Landwirtschaft betrachten. Ebenso gut hätten wir dazu die Bekämpfung von Unkräutern oder Pilzen als Beispiel heranziehen können.

Mit chemischen Insektiziden sollen an bestimmten Orten zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Schädlingsarten bekämpft werden. Probleme können auftreten, wenn die Insektizide für andere als die Zielarten giftig sind, und vor allem dann, wenn sie sich über die Zielregion hinaus ausbreiten und über den beabsichtigten Zeitraum hinaus in der Umwelt persistieren. Viele Pestizide haben sich zu Umweltschadstoffen entwickelt. Welches Potenzial sie haben, verheerende Katastrophen auszulösen, wurde spätestens beim massiven Einsatz des Insektizids Dieldrin deutlich. Von 1954–1958 wurde Dieldrin großflächig auf Ackerland im US-Bundesstaat Illinois angewendet, um den dort eingeschleppten Japankäfer (Popillia japonica) auszumerzen. Damals wurden Rinder und Schafe vergiftet, 90 % der Katzen auf den Farmen und etliche Hunde wurden getötet und auch zwölf wildlebende Säugetierarten und 19 Vogelarten erlitten erhebliche Verluste (Luckman und Decker 1960).

Pestizide belasten die Umwelt am stärksten, wenn sie unspezifisch wirken, persistieren und sich in Nahrungsketten anreichern

Besondere Probleme haben Insektizide bereitet, die chlororganische Verbindungen (Chlorkohlenwasserstoffe) enthalten, weil diese über die aufgenommene Nahrung biologisch akkumulieren, ein Phänomen, das man als Biomagnifikation (engl. biomagnification) bezeichnet (Abb. 14.16). Dazu kommt es, wenn ein Lebewesen, das ein Pestizid aufgenommen hat, von einem anderen erbeutet wird, dieser Prädator das Pestizid aber nicht metabolisch abbauen oder ausscheiden kann. Dann reichert sich das Pestizid im Körper des Prädators an. Dieser kann dann selbst wieder von einem anderen Prädator gefressen werden und das Insektizid reichert sich bei der Passage durch die Nahrungskette in immer höheren Konzentrationen an. In Spitzenprädatoren, die eigentlich nie als Zielarten vorgesehen waren, können sich die Pestizide auf diese Weise in außerordentlich hoher, bisweilen sogar tödlicher Konzentration ansammeln.

An Land als Pestizide angewendete chlororganische Verbindungen (Chlorkohlenwasserstoffe) gelangen über die Flüsse ins Meer und werden durch die Meeresströmungen und die atmosphärische Zirkulation bis in die Arktis transportiert. Im Rahmen einer Untersuchung in der Barentssee wurde nachgewiesen, wie sich zwei Klassen von Pestiziden während der Passage durch die marine Nahrungskette durch Biomagnifikation anreichern. Im Meerwasser liegen die Pestizide in sehr geringer Konzentration vor. Herbivore Copepoden (Ruderfußkrebse), die sich von Phytoplankton ernähren, enthalten sie in höheren Konzentrationen – gemessen in Nanogramm pro Gramm Fett der Organismen –, prädatorische Amphipoden (Flohkrebse) in noch höheren. Beim Polardorsch (Boreogadus saida), der sich von den Wirbellosen ernährt, und beim Kabeljau (Gadus morhua), der unter anderem auch Polardorsche erbeutet, sind weitere Anzeichen für eine Biomagnifikation erkennbar. Am ausgeprägtesten ist sie allerdings auf den höchsten Stufen der Nahrungskette, denn die Seevögel, die sich von den Fischen ernähren (Gryllteisten, Cepphus grylle) oder von Fischen und anderen Seevögeln (Eismöwen, Larus hyperboreus), können diese Substanzen weitaus weniger gut ausscheiden als Fische oder Wirbellose. Wie zu ersehen, reichert sich Chlordan in geringerem Ausmaß an als polychlorierte Biphenyle (PCB). Das rührt daher, dass Vögel Chlordan besser verstoffwechseln und ausscheiden können (nach Daten aus Borga et al. 2001)

Der Wanderfalke (Falco peregrinus) ist ein sehr markanter, wunderschöner Greifvogel mit nahezu weltweiter Verbreitung. Bis in die 1940er-Jahre brüteten im Osten der Vereinigten Staaten regelmäßig etwa 500 Brutpaare und im Westen und in Mexiko etwa 1000 Paare. Ende der 1940er-Jahre ging ihre Zahl plötzlich rapide zurück. Bis Mitte der 1970er-Jahre war diese Vogelart aus fast allen östlichen US-Bundesstaaten völlig verschwunden und im Westen hatten die Bestände um 80–90 % abgenommen. Ein ähnlich dramatischer Rückgang war auch in Europa zu verzeichnen und der Wanderfalke wurde auf die Rote Liste gefährdeter Arten aufgenommen. Der Bestandsrückgang, der auch viele andere Greifvogelarten betraf, wurde darauf zurückgeführt, dass viele Eier in den Nestern zerbrachen und daher keine normalen Bruten aufgezogen werden konnten.

Als Ursache dafür wurde schließlich die Anreicherung von DDT (Dichlordiphenyltrichlorethan) bei den Elternvögeln erkannt. Dieses Pestizid hatte offenbar Samen und Insekten kontaminiert, welche dann von Kleinvögeln gefressen wurden. In deren Gewebe reicherte sich das DDT an. Die Kleinvögel wurden wiederum von Greifvögeln erbeutet. Bei diesen wirkte sich das Pestizid beeinträchtigend auf die Reproduktion aus: Die Eier der Vögel hatten eine deutlich dünnere Schale und zerbrachen daher viel leichter (Abb. 14.17a).

a Ein Wanderfalke an seinem Brutplatz mit einem Ei und einem frisch geschlüpften Küken (© MIKE READ/naturepl.com/NaturePL). b Die Grafik zeigt die Veränderungen der Eischalendicke von Sperbern (Accipiter nisus) in Großbritannien, gemessen an Museumsexemplaren (nach Ratcliffe 1970)

In den Vereinigten Staaten wurde der Einsatz von DDT 1972 verboten – nicht ganz unschuldig daran war unter anderem Rachel Carsons ein Jahrzehnt zuvor veröffentlichtes Buch Silent spring (Exkurs 14.4). Es wurden Zuchtprogramme für Wanderfalken in Menschenobhut eingerichtet – mit dem Ergebnis, dass mindestens 4000 Wanderfalken wieder ausgewildert werden konnten. Heute brüten Wanderfalken erfolgreich in weiten Teilen der Vereinigten Staaten und gelten nicht mehr als gefährdet. In Großbritannien erholten sich die Bestände sogar so erfolgreich, dass der Wanderfalke von Taubenzüchtern und Liebhabern kleiner Singvögel inzwischen als Schädling betrachtet wird. In einigen Entwicklungsländern fand DDT auch weiterhin als Pestizid in der Landwirtschaft Verwendung, bis es schließlich 2001 durch das Stockholmer Übereinkommen – auch als POP-Konvention bekannt (POP für engl. persistent organic pollutants) – weltweit verboten wurde. Zur Bekämpfung von Insekten, die Krankheiten wie Malaria übertragen, darf es aber nach wie vor angewendet werden.

Die Belastung mit DDT konnte als Ursache für die dünnen Eischalen identifiziert werden, weil in Museen und privaten Sammlungen Exemplare mit genauen Datumsangaben vorlagen. Bei Messungen der Eischalendicke in Sammlungen von Eiern des Sperbers (Accipiter nisus) zeigte sich ein plötzlicher stufenartiger Rückgang um 17 % im Jahr 1947 – also in dem Jahr, in dem erstmals in größerem Umfang DDT in der Landwirtschaft eingesetzt wurde. Nach dem Verbot von DDT nahm die Eischalendicke wieder kontinuierlich zu (Abb. 14.17b).

Wiederanstieg der Schädlingspopulation von Zielarten und Ausbruch von Sekundärschädlingen

In Verruf kommt ein Pestizid, wenn es mehr Arten tötet als diejenige, auf die es eigentlich abzielt – und das ist recht häufig der Fall. Das gilt insbesondere dann, wenn ihm auch die natürlichen Feinde des Schädlings zum Opfer fallen und es somit das Gegenteil dessen bewirkt, was es eigentlich erreichen soll. Sofern ein Pestizid neben der Schädlingsart auch deren natürliche Feinde in großer Zahl abtötet, kann es zu einem Wiederanstieg der Schädlingspopulation (engl. pest resurgence) kommen. In diesem Fall finden Individuen der Schädlingsart, welche die Pestizidbehandlung überlebt haben oder erst anschließend in das Gebiet zugewandert sind, hier eine Fülle an Nahrung vor – und nur wenige natürliche Feinde. Das kann zu einem explosionsartigen Anstieg der Schädlingspopulation führen.

Die Nachwirkungen einer Pestizidbehandlung können aber auch subtiler sein, indem durch das Pestizid beispielsweise die Feinde einer potenziellen Schädlingsart getötet werden, die ansonsten unterhalb ihrer wirtschaftlichen Schadschwelle gehalten wurde. Ihrer natürlichen Regulation beraubt können sich solche Arten nun zu echten, sogenannten Sekundärschädlingen entwickeln (Abb. 14.15c). Zu Beginn der massenhaften Anwendung von organischen Insektiziden im Jahr 1950 gab es an Baumwollpflanzen in Mittelamerika zwei Arten von Primärschädlingen: die Raupe des Eulenfalters Alabama argillacea und den Baumwollkapselkäfer (Anthonomus grandis) (Smith 1998). Weniger als fünfmal im Jahr wurden Insektizide mit chlororganischen Verbindungen (Chlorkohlenwasserstoffe) und Organophosphaten (Phosphorsäureester) angewendet – mit anfangs scheinbar wundersamem Erfolg: Die Erträge schnellten in die Höhe. Bis 1955 waren jedoch drei neue Schädlinge aufgetreten: die Raupe des Baumwollkapselbohrers (Helicoverpa zea), die Gurkenblattlaus (Aphis gossypii) und die Raupe des Eulenfalters Sacadodes pyralis. Daraufhin erhöhten die Farmer die Zahl der Pestizidanwendungen auf acht- bis zehnmal pro Jahr. Zwar konnten dadurch die Blattläuse und die Sacadodes-Raupen eingedämmt werden, aber es traten fünf weitere Sekundärschädlinge auf. In den 1960er-Jahren waren aus den ursprünglich zwei Schädlingsarten acht geworden und es wurden im Schnitt 28 Mal im Jahr Pestizide gespritzt.

Chemische Pestizide verlieren auch dann ihren Wert, wenn die Schädlingsarten, auf die sie abzielen, eine Resistenz entwickeln. Diese Form der natürlichen Selektion in Aktion (Kap. 2) tritt mit ziemlicher Sicherheit dann auf, wenn eine große Zahl von Individuen einer genetisch variablen Population getötet wird. Eines oder wenige Individuen sind möglicherweise ungewöhnlich resistent – weil sie vielleicht ein Enzym besitzen, das in der Lage ist, das Pestizid zu entgiften. Bei wiederholter Anwendung des Pestizids wird jede nachfolgende Schädlingsgeneration einen größeren Anteil resistenter Individuen umfassen. Schädlinge sind in der Regel durch eine hohe potenzielle Reproduktionsrate gekennzeichnet: Aus wenigen Individuen einer Generation können in der nächsten Generation Hunderte oder Tausende Individuen hervorgehen. Auf diese Weise kann sich eine Resistenz sehr rasch in einer Population ausbreiten. Die gleichen Prozesse sind auch am Werk, wenn Bakterien eine Resistenz gegenüber Antibiotika entwickeln – ein Phänomen, dass stark begünstigt wird durch die regelmäßige Beigabe von Antibiotika zu Tierfutter für gesunde Tiere in Massentierhaltungen (Exkurs 14.2).

Evolution von Resistenzen

Über den ersten Fall einer Resistenz gegenüber Insektiziden wurde bereits 1946 berichtet – die Stubenfliege hatte in Schweden eine Resistenz gegen DDT entwickelt. Welches Ausmaß dieses Problem heute angenommen hat, veranschaulicht Abb. 14.19. Resistenzen sind für sämtliche Gruppen von Arthropoden (Gliederfüßer) nachgewiesen, die Schädlinge umfassen, beispielsweise für Fliegen, Käfer, Nachtfalter, Wespen, Flöhe, Läuse und Milben, aber auch für Unkräuter und Pflanzenpathogene. Beispielsweise hat die Raupe des Eulenfalters Alabama argillacea (s.o.), ein Schädling an Baumwolle, in einer oder mehreren Regionen der Erde Resistenzen gegen Aldrin, DDT, Dieldrin, Endrin, Lindan und Toxaphen entwickelt.

Die weltweite Zunahme von Schädlingsarten unter den Arthropoden, die eine Pestizidresistenz entwickelt haben, sowie die Zahl der Pestizidverbindungen, gegen die Resistenzen evolviert sind. Im Schnitt hat jeder Schädling eine Resistenz gegen mehr als ein Pestizid entwickelt, sodass es gegenwärtig mehr als 2500 Fälle einer Resistenzentwicklung gibt (Schädlinge × Verbindungen) (aus der Datenbank für die Pestizidresistenz der Michigan State University, www.pesticideresistance.org/DB/, © Patrick Bills, David Mota-Sanchez und Mark Whalon)

Pestizide funktionieren trotz Resistenzen

Falls chemische Pestizide nur Probleme verursachten, würden sie nicht so weit verbreitet angewendet. Ihre Produktionsrate hat sogar rapide zugenommen. Nach wie vor wiegen für die Landwirte die Kosten für den Kauf und das Spritzen der Pestizide die dadurch verhinderten Ernteverluste auf. Zudem sind in vielen ärmeren Ländern die Aussichten auf eine Hungersnot oder die epidemische Ausbreitung von Krankheiten so beängstigend, dass die Kosten der Pestizidanwendung für die Gesellschaft und die menschliche Gesundheit im Vergleich dazu vernachlässigbar sind. Allein schon objektive Kriterien wie dadurch gerettete Menschenleben, ökonomische Effizienz der Nahrungsmittelproduktion und Gesamtmenge der produzierten Nahrung rechtfertigen in der Regel den Einsatz von Pestiziden. In diesem sehr grundlegenden Sinn kann man ihre Verwendung als nachhaltig bezeichnen. In der Praxis hängt die Nachhaltigkeit davon ab, ob es gelingt, ständig neue Pestizide zu entwickeln, die den Schädlingen immer mindestens einen Schritt voraus sind, die weniger lange in der Umwelt persistieren, biologisch abbaubar sind und spezifischer auf den Zielorganismus wirken.

5.1 Exkurs 14.4 Historische Meilensteine

5.1 Rachel Carson und Der stumme Frühling

Rachel Carson (1907–1964) war eine US-amerikanische Ökologin und Buchautorin (Abb. 14.18). Nach ihrem Masterabschluss in Zoologie war sie gezwungen, ihre Promotion 1935 abzubrechen, um nach dem Tod ihres Vaters ihre Mutter zu unterstützen. Sie nahm eine befristete Stelle im U. S. Bureau of Fisheries an und schrieb das Skript für eine wöchentliche Radiosendung über Meeresökologie. Aufgrund des durchschlagenden Erfolgs dieser Serie erhielt sie 1936 eine unbefristete Anstellung als Meeresbiologin bei der Fischereibehörde – damit war sie erst die zweite Frau, die dort eine derartige Stelle besetzte. Carson behielt ihre Stelle auch nach der Umstrukturierung der Behörde zum U. S. Fish and Wildlife Service nach dem Zweiten Weltkrieg und begann sich 1945 im Rahmen ihrer dortigen Aufgaben, mit den ökologischen Auswirkungen des damals neu freigegebenen Insektizids DDT zu befassen.

Ab 1949 stieg sie zur Chefredakteurin der Publikationen des U. S. Fish and Wildlife Service auf und hatte bis dahin schon mehrere populärwissenschaftliche Artikel über die Natur und Ökologie geschrieben. Da sie ihre Arbeit für die Regierung als langweilig empfand, gab sie ihre Stelle schließlich auf, arbeitete fortan als freie Autorin und veröffentlichte in den folgenden zehn Jahren mehrere Werke, darunter die viel gepriesenen Bücher The sea around us (1950) und The edge of the sea (1955). Diese sind auch heute noch außerordentlich lesenswert.

Carson engagierte sich zunehmend in der Naturschutzbewegung und war ziemlich beunruhigt über den Einsatz von synthetischen chemischen Verbindungen wie DDT in der Natur. Im Jahr 1962 veröffentlichte sie ihr Buch Silent spring – 1963 auf Deutsch unter dem Titel Der stumme Frühling erschienen –, in dem sie das zerstörerische Potenzial der fahrlässigen Verwendung von Pestiziden für natürliche Ökosysteme und die menschliche Gesundheit dokumentierte. Vor der Publikation ersuchte Carson Experten, ihre Kapitel durchzusehen. Von Umweltwissenschaftlern wurde das Werk sehr wohlwollend aufgenommen. Von der chemischen Industrie und mit dieser verbundenen Wissenschaftlern wurden sie und ihr Buch jedoch heftig attackiert.

Silent spring war wirklich bahnbrechend. Es rüttelte die Öffentlichkeit auf, lenkte ihre Aufmerksamkeit auf den Einsatz synthetischer Pestizide und führte letztlich zum Verbot von DDT, zunächst in den Vereinigten Staaten Anfang der 1970er-Jahre und schließlich weltweit im Jahr 2001. Das Buch trug auch zur Entstehung der modernen Umweltbewegung Ende der 1960er-, Anfang der 1970er-Jahre bei. Mehr als ein Jahrzehnt nach ihrem Tod wurde Carson von Präsident Jimmy Carter posthum die Presidential Medal of Freedom verliehen.

5.2 Biologische Schädlingsbekämpfung