Zusammenfassung

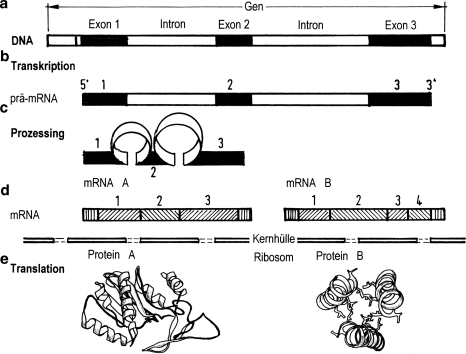

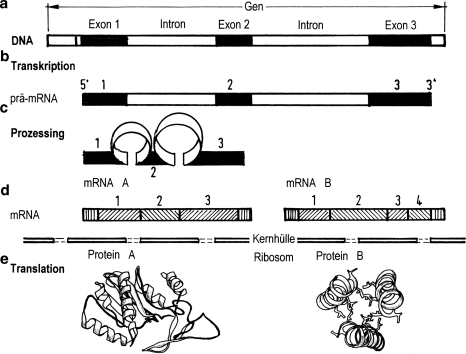

Zunächst wird die erdgeschichtliche Entwicklung des Lebens behandelt, auch die Frage, ob es außerirdisches Leben auf fremden Planeten gibt. Im Zentrum steht die Frage nach dem Werden des Menschen als letztes Glied der Homininen. – Um die Genetik darzustellen zu können, werden Bau und Funktion der lebenden Zelle behandelt. Die in jedem Zellkern liegenden Molekülketten sind jene Gene, die die Erbinformation beinhalten. Mit ihnen wird über den Genetischen Code die Bildung der lokalen Gewebeproteine gesteuert. Auf die Vererbungsfolge gentechnisch Einfluss nehmen zu können, löst bei vielen Menschen Besorgnis aus. –Wegen ihrer Bedeutung wird auf die bei Viren- und Bakterienbefall beruhenden Gefahren eingegangen. – Mit dem auf C. DARWIN zurückgehenden historischen und heutigen Verständnis des Evolutionsprinzips und seiner Implikation mit der religiösen Deutung des Lebens endet das Kapitel.

You have full access to this open access chapter, Download chapter PDF

1.1 Einführung – Geschichtliche Anmerkungen

Teilt man die Naturwissenschaften in die Bereiche Physik, Chemie und Biologie, befasst sich letztere mit den Erscheinungsformen des Lebens auf dem Planeten Erde, mit den pflanzlichen und tierischen Lebewesen in ihrer nahezu unendlichen Vielfalt. Leben ist auf und im Boden zu finden, im Wasser und in der Luft. In noch so verborgenen ökologischen Nischen hausen Lebewesen. Anliegen der Biologie ist es, Bau, Funktion und Organisation der lebendigen Geschöpfe in ihrer Ausprägung und Form zu erforschen, ihre Entwicklung und ihr Verhalten.

Die Vorgänge in der belebten Natur sind schwierig zu begreifen und komplexer als alles, was es in der unbelebten Natur gibt. Dabei stellen sich Fragen grundsätzlicher Art: Handelt es sich bei den Lebensabläufen lediglich um Sonderformen physikalisch-chemischer Prozesse, von der Sonne energetisch gespeist, oder bedarf es einer zusätzlichen ‚ Lebenskraft‘, einer vitalen Auslösung, damit Leben entsteht, einer Auslöschung, damit Leben vergeht? Der Begriff ‚Lebenskraft‘ wurde im Jahre 1774 von F.C. MEDICUS (1736–1808) eingeführt, als jener Impuls, der ‚das Unbelebte zum Leben erweckt‘. Die Positionen ‚ Mechanismus‘ auf der einen Seite, ‚ Vitalismus‘ auf der anderen, standen und stehen sich unvereinbar gegenüber, entschieden ist die Kontroverse nicht, noch nicht. Vielleicht ist sie auch dem Grunde nach entscheidungsunmöglich, solange alles im Kosmos selbst unbegreiflich ist und wohl unbegreiflich bleiben wird.

Der breite Forschungsgegenstand der Biologie lässt sich nach folgenden Disziplinen gliedern:

-

Mikrobiologie: Mikroorganismen

-

Botanik: Pflanzen

-

Zoologie: Tiere

-

Anthropologie: Menschen

Die Paläontologie erforscht die Entwicklung der Lebewesen und ihrer Funktionen vom Anfang her. Die Fragen sind eng mit dem Werden des Planeten Erde verknüpft. Dieses Thema fällt in die Geologie. Die Erkundung der jüngeren Epochen der Menschheitsgeschichte ist Aufgabe der Archäologie. –

Molekularbiologie und Genetik sind heute allen Einzeldisziplinen übergeordnet, sie münden in die Evolutionsbiologie, in die Humanbiologie, in die Physiologie und Neurobiologie, und schließlich in die Psychologie, Philosophie und Theologie. Letztere widmen sich der Seins- und Gottesfrage.

Eine eher an der Praxis der Lebenswissenschaften orientierte Einteilung wäre neben der Medizin, Pflanzenheilkunde und Pharmazie: Biotechnik, Biophysik, Pflanzen- und Tierzucht, Landwirtschaft und Fischereiwesen, Forst- und Imkereiwesen, Ökologie in all’ ihren Facetten. Mit dieser Aufzählung sind die möglichen Differenzierungen in weitere Disziplinen keinesfalls vollständig erfasst.

Wie in Bd. I, Kap. 1 ausgeführt, waren es im Altertum die Philosophen der ionisch-griechisch-hellenistischen Epochen, die über die Erscheinungen in der Natur und über deren Wirkursachen erstmals nachdachten. Die selbst gestellten Fragen nach dem ‚Warum‘ beantworteten sie metaphysisch. – Über die in dem zitierten Kapitel dargestellten Denker hinaus ist im vorliegenden Zusammenhang HIPPOKRATES (460–370 v. Chr.) zu nennen, der in seinen Schriften über das Leben als Solches und über das Leben des Menschen im Besonderen und hierbei über Kranksein, Diagnostik, Anatomie und Physiologie nachdachte. In seinem Bemühen, Hinweise zum Erkennen und zur Heilung von Krankheiten zu geben, gilt er als Begründer der ärztlichen Kunst, der Medizin. Das Arztgelöbnis, der ‚ Hippokratische Eid‘, trägt seinen Namen. Darin verpflichtet sich der Arzt bei seinem Tun zu hoher ethischer Verantwortung. – Mehr als 500 Jahre nach HIPPOKRATES fasste GALEN (129–199 n. Chr.), ein römischer Arzt, das inzwischen angewachsene medizinische Wissen der Antike in einem umfangreichen Werk systematisch zusammen.

Während sich PLATON (427–347 v. Chr.) mit der lebenden Natur nicht oder nur am Rande befasste, tat es sein Schüler ARISTOTELES (384–322 v. Chr.) umso gründlicher. Davon legen seine Schriften ‚De generatione et corruptione‘ (‚Über Entstehen und Vergehen‘) und ‚De generatione animalium‘ (‚Über die Entwicklung der Lebewesen‘) Zeugnis ab. Nach ihm zeichnen sich alle Lebewesen gemeinsam durch die Merkmale ‚Stoffwechsel‘ und ‚Fortpflanzung‘ aus, die Tiere zusätzlich durch ‚Selbstbewegung‘ und ‚Wahrnehmung‘ und der Mensch nochmals zusätzlich durch ‚Denkvermögen‘. Die Naturbeschreibungen von ARISTOTELES beinhalten eine erste Klassifikation der Tiere. Die Systematik wurde von seinem Schüler THEOPHRASTOS (371–287 v. Chr.) auf die Pflanzen erweitert. Auch er widmete sich der empirischen Erforschung der lebendigen Natur und legte seine Beobachtungen in tier- und pflanzenkundlichen Schriften nieder. Die Tier- und Pflanzenkunde von ARISTOTELES und THEOPHRAST stand im 16. Jh., also 2000 Jahre später, Pate, als sich die Biologie als Wissenschaft begründete. Das von LUCRETIUS (95–54 v. Chr.) verfasste Werk ‚De rerum natura‘ (‚Über die Natur der Dinge‘) und die von PLINIUS SECUNDUS (23–79 n. Chr.) in 37 Büchern verfasste Enzyklopädie ‚Naturalis historia‘ (‚ Naturgeschichte‘) standen dem Neubeginn zusätzlich zur Seite.

In der Zeit des auf die Antike folgenden Mittelalters kamen keine neuen Ansätze und Einsichten grundsätzlicher Art hinzu. – Nach den Offenbarungsreligionen des Judentums, Christentums und Islams ist die Welt von Gott erschaffen worden. Die Gebote der Genesis lauten:

Seid fruchtbar und mehret Euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan, und herrschet über die Fische im Meer und die Vögel des Himmels, über das Vieh und alle Tiere, die auf der Erde sich regen.

Diese Gebote machten den Menschen zum Herrscher und Vollstrecker über die Natur und betonen seine Sonderstellung innerhalb der Schöpfung. Glaubensgebot und Denkverbot wurden zum Dogma. Ein Sinnen über Ursache und Ziel der Natur schloss sich konsequenter Weise aus. Als die aristotelischen Schriften im 12. und 13. Jh. bekannt wurden, lockerte sich diese Regel etwas. Erste ‚wissenschaftliche‘ Abhandlungen entstanden, von FRIEDRICH II (1194–1250, Falkenjäger und Vogelkundler), von HILDEGARD v. BINGEN (1098–1179, Naturkundlerin und Ärztin) sowie von ALBERTUS MAGNUS (1193–1280) und THOMAS v. AQUINO (1225–1272). Letztere kommentierten die aristotelische Lebensdeutung mit dem Ziel einer Anpassung an den Schöpferglauben des Christentums. – Ab Anfang des 13. Jh. wurden Universitäten und in diesen medizinische Fakultäten gegründet. Indessen, medizinische Forschung praktizierte man erst Jahrhunderte später und das in einfachster Form. Zu nennen sind hier A. VESALIUS (1514–1564) und sein Lehrbuch ‚Anatomia‘ (1551) und die ihm folgenden Gelehrten. Sie begründeten eine fortschrittlichere Physiologie und Embryologie. – Dank der Fortschritte in der Instrumentenentwicklung (insbesondere durch die Verfügbarkeit des Mikroskops) konnten völlig neue Kenntnisse und Einsichten gewonnen werden, auch durch Anwendung der Physik auf Vorgänge in der lebenden Natur, wie die Messung des Blutkreislaufs durch W. HARVEY (1578–1657) und die Klärung des Bewegungsablaufs der Extremitäten durch G.A. BORELLI (1608–1679). Gleichwohl, die Übertragung mechanischer Prinzipien der Physik auf die Vorgänge des Lebens, wie etwa von R. DESCARTES (1596–1650) als Vertreter des Mechanismus angedacht (s. o.), erwies sich als ungeeignet und irrig.

In schwärmerischer Begeisterung begannen Gelehrte und Laien im 17. Jh. die Natur in ihrer Vielfalt zu entdecken und zu erkunden, auch bei Seereisen in exotische Länder. Der Reichtum wurde als Ausdruck der Größe und Güte Gottes gedeutet. A. v. HUMBOLDT (1769–1859) und später C. DARWIN (1809–1882) sind in dem Zusammenhang zu nennen. – Es entstanden naturwissenschaftliche Sammlungen beachtlichen Umfangs in Universitäten, Museen und Klöstern.

Den Vorlagen von ARISTOTELES und THEOPHRAST folgend, war es C. LINNAEUS (1707–1778), der in der Zeit des Sammelns, Beschreibens und Vergleichens ab 1735 in seinem vielbändigen Werk ‚Systema naturae‘ (‚ Natursystematik‘) den Versuch einer systematischen Klassifikation der heimischen Fauna und Flora unternahm. Er war der Meinung, dass sich alle Arten scharf voneinander abgrenzen ließen und dass ihre Form eine Konstante sei. Dieser Ansatz wurde hundert Jahre später, im Zuge der Entwicklung der Evolutionstheorie, widerlegt, endgültig im Zuge der Ausarbeitung der Genetik und der Molekularbiologie. Letztere hat inzwischen auf allen Gebieten der modernen Biologie überragende Bedeutung erlangt.

Dank der Mikroskopie entdeckte F. REDI (1626–1697) im Jahre 1668, dass Maden aus von Insekten gelegten Eiern entstehen und dass aus diesen wiederum Insekten hervorgehen. Hundert Jahre später gelang C.G. EHRENBERG (1795–1876) der Nachweis, dass die Mikroorganismen, die sogen. Infusiorien, den Lebewesen zuzuordnen sind. Die auf ARISTOTELES zurückgehende und auch von LUKREZ vertretene These, wonach viele Lebewesen, insbesondere einfache, immer wieder neu durch ‚ Urzeugung‘, z. B. aus Schlamm oder aus verwesten Tieren und Pflanzen, entstehen, galt zunehmend als überholt. Die Frage nach der allerersten Urzeugung des Lebens (sie soll sich auf der Erde nach heutigem Kenntnisstand vor ca. 3,5 Milliarden Jahren vollzogen haben), war und ist die schwierigste überhaupt, vgl. folgende Abschnitte.

Der Begriff ‚Biologie‘ wurde im Jahre 1802 von J.B. de LAMARCK (1744–1829) geprägt, wohl gleichzeitig von K.F. BURDACH (1776–1847) und G.R. TREVIRANUS (1776–1837). Von LAMARCK stammt auch ein erster Entwurf einer Evolutionstheorie, siehe Abschn. 1.7. – Zur Geschichte der Biologie als Wissenschaft vgl. [1, 2, 3].

Wie ausgeführt, waren es ARISTOTELES und THEOPHRAST, die als erste die ihnen bekannten Lebewesen klassifizierten. Ihre Systematik war eine lineare, von den einfachen zu den höheren Formen. Die Systematik von C. v. LINNÉ (s. o., ab dem Jahre 1762 so genannt) blieb lange verbindlich und wurde zunehmend verfeinert und modifiziert. Grundlage für die Einteilung waren und sind äußere Merkmale, Verwandtschaftsgrad und stammesgeschichtliche Entwicklung. Verbreitet ist die Definition von E. MAYR (1904–2005): Können Lebewesen Nachkommen zeugen, die ihrerseits nicht steril sind, gelten sie als Art. Demgemäß bilden Pferd und Esel keine Art, denn die aus ihrer Paarung hervorgehenden Maultiere vermögen als Hybride keine Nachkommen zu zeugen. – In der modernen biologischen Systematik ( Taxonomie) dient die genetische Abstammung zunehmend als Orientierung.

Die untersten Glieder einer fortpflanzungsfähigen Gemeinschaft bilden eine Art. Der Art folgt die Stufung: Gattung, Familie, Ordnung, Klasse, Abteilung (bei Pflanzen) bzw. Stamm (bei Tieren). Beispiele: ‚Ausdauerndes Gänseblümchen‘ (Bellis peremis) ist die Art, ‚Gänseblümchen‘ (Bellis) ist die Gattung, usf. ‚Elster‘ (Pica pica) ist die Art, ‚Rabenvögel‘ (Corvidac) ist die Gattung, ‚Singvögel‘ (Oscines) ist die Familie, usf.

Anmerkung

Die Familie der Singvögel umfasst mit ca. 4000 Arten nahezu die Hälfte aller Vögel.

Unter Biodiversität versteht man die Artenvielfalt innerhalb der Vielheit der Ökosysteme. Die Aufgabe der auf diesem Gebiet Tätigen ist es, Veränderungen der Vielfalt und Lebensräume zu beobachten und gegenüber Gefährdungen durch zivilisatorische Einengungen und Eingriffe, insbesondere auch durch die vom Klimawandel verursachten Veränderungen, zu verfolgen und Schutzmaßnahmen einzuleiten. Dass der Mensch die Natur, in der er lebt und von der er lebt, gefährdet, ist eine allgegenwärtige Empfindung, konkrete Aussagen in [4, 5, 6, 7, 8].

Abb. 1.1 zeigt die Einteilung der Tierwelt und die Anzahl ihrer Arten. Real liegt die Anzahl der jetzt lebenden (rezenten) Arten höher, wohl deutlich höher, das betrifft vorrangig die wirbellosen Tiere.

Abb. 1.1

In Abb. 1.2 a ist die Abfolge der Erdzeitalter seit Entstehung der Erde vor ca. 4,5 Milliarden Jahren (= 4500 Millionen Jahre vor heute) dargestellt: Hadaikum, Archaikum, Proterozoikum und Phanerozoikum. Das letztgenannte Zeitalter umfasst den Zeitraum seit dem Kambrium, das ist die Zeit der Tiere und Pflanzen. – Teilabbildung b zeigt die Entwicklungszeiträume der Ein- und Vielzeller. Erstgenannte könnten in elementarster Form bereits 500 Millionen Jahre früher aufgetreten sein wie dargestellt.

Abb. 1.2

Einsichtiger Weise sind alle diesbezüglichen Angaben aus den fernen Urzeiten unsicher. Das Auftreten des Menschen liegt innerhalb der Strichstärke am unteren Ende der rechten Zeitsäule!

In der Systematik der belebten Natur werden die Lebewesen nach zwei Zelltypen unterschieden: Prokaryoten sind einfach gebaute Organismen ohne Zellkern, die DNA liegt im Zellplasma, hierzu gehören die Bakterien und Archaea. Alle anderen Organismen zählen zu den Eukaryoten: Pilze, Pflanzen und Tiere. In deren Zellen liegt ein Kern, in diesem die DNA.

Anmerkung

Geläufig sind auch die Schreibweisen Prokaryonten bzw. Eukaryonten.

Von autotroph spricht man, wenn die organische Körpersubstanz aus anorganischer Materie über die Wurzeln im Boden und aus Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Atmosphäre mit Hilfe der Sonnenenergie mittels Photosynthese gewonnen wird. Nach diesem Prinzip ‚ernähren‘ sich die Pflanzen mit ihren ‚großen grünen Oberflächen‘.

Alle anderen Lebewesen, die ihre organische Körpersubstanz allein aus organischer Materie gewinnen bzw. aufbauen, wie bei den Tieren (durch Verzehr von Pflanzen und Tieren), leben heterotroph. In der aufgenommenen Nahrung ist die Energie von Haus aus hoch konzentriert, auf die Größe der Oberfläche des Körpers kommt es nicht an, sie kann kleiner und gedrungener ausfallen (man vergleiche die Größe gängiger Tiere mit jener hoher Bäume).

Im Gegensatz zu ehemals (siehe zuvor) wird die Systematik heute genetisch fundiert. Es werden drei Domänen unterschieden, dabei gilt: Alle Lebensformen auf Erden haben einen gemeinsamen Ursprung!

-

Bakteria (Echte Bakterien, ehemals Eubakterien genannt): Bakterien sind einzellig. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Lebensformen und Größen (1 bis 5 \(\upmu\)m). Sie vermehren sich ungeschlechtlich. Es sind 10.000 Arten bekannt, was wohl nur einen Bruchteil darstellt, vgl. Abschn. 1.6.2.

-

Archaea (Urbakterien, Archaeen): Archaeen sind auch einzellig. Sie vermögen unter extremen Umfeldbedingungen zu existieren, z. B. bei hohen Temperaturen und niedrigen pH-Werten. Eine genaue Anzahl ihrer Arten lässt sich nicht angeben. Sie besiedeln massenhaft die See- und Meeresböden bis in ein Meter Tiefe und ernähren sich hier von abgestorbenen organischen Substanzen.

-

Eukaryota (Eukaryoten): Es sind Vielzeller. Sie unterteilen sich in drei Gruppen:

-

Fungi (Pilze): Pilze stehen den Pflanzen im Aufbau nahe, in ihrer Lebensform eher den Frühformen der ersten Tiere, sie existieren chlorophyllfrei, d. h. sie leben heterotroph. Die Zahl der Arten wird zu 100.000 geschätzt.

-

Plantae (Pflanzen): Sie leben autotroph. Sie gliedern sich in Algen, Moose, Farne und Samenpflanzen. Es gibt ca. 400.000 Arten.

-

Animalia (Tiere): Sie leben heterotroph. Von ihnen sind ca. 1,2 Millionen Arten bekannt, ihre reale Zahl dürfte höher liegen, davon leben die meisten in den Tropen. – Der Mensch (Homo sapiens) gehört, biologisch gesehen, zu den Animalia. (Auf Abschn. 1.2.6, Entwicklung des Menschen, wird verwiesen.)

-

Anmerkungen

-

1.

Die Anzahl der Arten angeben zu wollen, ist eigentlich nicht seriös, weil unmöglich: Viele Arten sind in jüngerer Zeit ausgestorben, viele noch nicht entdeckt. Als Gesamtanzahl aller systematisch erfassten Arten (ohne Bakterien) wird die Zahl 1,9 Millionen angegeben. Die reale Anzahl liegt wohl deutlich höher, insbesondere in den Regenwäldern und in der Tiefsee. –

-

2.

Vor noch gar nicht langer Zeit wurden in den sogen. Protista eine vierte Domäne gesehen. Diese Mikroorganismen werden in der heutigen Taxonomie je nach Aufbau und Lebensform den vorgenannten Domänen zugeordnet.

Bei jüngeren Erkundungen in der Tiefsee in Bereichen hydrothermaler Quellen wurden sogenannte Lokiarchaeota entdeckt, die als Bindeglied zwischen den Prokaryoten und Eukaryoten gedeutet werden, vielleicht die ‚missing links‘ zwischen ihnen. Insofern wäre ihre Entdeckung sehr bedeutend für das Verständnis vom Werden des Lebens an diesen Orten (Abschn. 1.2.3).

1.2 Entwicklung des Lebens

1.2.1 Paläontologie

In der Paläontologie wird aus den fossilen, in den Gesteinen eingebetteten Pflanzen und Tierresten, den Petrefakten, auf Bau und stammesgeschichtliche Entwicklung der ehemaligen Lebewesen geschlossen. Von diesen Lebensformen sind i. Allg. nur die in den Gesteinen eingeschlossenen Hartteile, wie Schalen und Knochen, erhalten geblieben, häufig mineralisiert, wie bei versteinertem Holz. Den Vorgang der Versteinerung nennt man Fossilisation. Von den Weichteilen der Tiere und jenen der Pflanzen ist praktisch nichts überkommen. In Urgestein, wie Granit, Gneis und Basalt, findet man einsichtiger Weise keine Fossilien, sondern nur in Sedimentgestein. Dieses hat sich seinerzeit aus den durch Wind und Wasser abgetragenen Materialien neu gebildet. Die Ablagerungen erfuhren durch die darüber liegenden Schichten eine Druckverdichtung und wurden dadurch wieder zu Gestein, wie Schiefer, Sandstein und Kalkstein (Dolomit).

Die ersten tierischen Lebewesen, von denen Fossilien überkommen sind, stammen aus vorkambrischer Zeit. Erst mit dem Kambrium setzte das Leben in großer Vielfalt ein und das explosionsartig.

Abb. 1.3 vermittelt einen Überblick über die Erdzeitalter des Phanerozoikums, also die Zeit der zurückliegenden 542 Millionen Jahre (Abb. 1.2). In diesem Abschnitt der Erdgeschichte entwickelte sich das Leben von einfachen Formen aus. – Zu den Methoden der Paläontologie vgl. [10, 11, 9].

Abb. 1.3

Die Altersbestimmung der Gesteine gelingt recht zuverlässig mittels radiometrischer Datierung (man spricht bei der Schichtenkunde und chronologischen Skalierung der Erdgeschichte auch von Stratigraphie). Grundlage der Datierung ist der radioaktive Zerfall des Mutterisotops eines Elements in das zugehörige Tochterisotop desselben oder in das eines anderen Elementes (Bd. IV, Abschn. 1.2.3.2). Aus dem Verhältnis der Isotope kann bei Kenntnis der Halbwertszeit auf das Alter des Gesteins geschlossen werden. Es kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz, gebräuchliche sind (die Zahlenwerte geben die Halbwertszeit in Jahren an):

Da sich das Magnetfeld der Erde mehrfach umgepolt hat, lassen sich auch aus der Polarität eisenhaltiger Mineralien (relative) Datierungen erschließen (Bd. III, Abschn. 1.4.1).

Große Bedeutung für die Einordnung der Gesteinsschichten und deren Fossilien in die erdgeschichtliche Zeitskala haben die sogen. Leitfossilien. Es sind Fossilien von solchen Tieren, die über einen langen Zeitraum gelebt haben. Dabei nahmen sie unterschiedliche Kennmerkmale an, die für die jeweilige Erdzeit typisch waren.

Zur ältesten Gruppe der Leitfossilien gehört die Gruppe der Trilobiten, Abb. 1.4a. Sie finden sich bereits in den ältesten Schichten vorzeitlichen Lebens vorkambrischer Zeit. Während der Permzeit starben die Trilobiten wieder aus. Sie lebten demnach nahezu 300 Mill. Jahre. In dieser Zeit entwickelten sie einen großen Formenreichtum. Sie waren die ersten Lebewesen, die Licht sehen konnten. Über 1400 Gattungen sind dem Fachmann bekannt. Ihre Größe schwankte zwischen 3 mm und 75 cm. Sie sind den Gliederfüßern (Arachmomorpha) zuzuordnen.

Abb. 1.4

Eine weitere wichtige Gruppe sind die Ammoniten (auch Ammonshörner genannt, Ammonoidea, Abb. 1.4b) mit ca. 1500 Gattungen und über 30.000 Arten. Erste Vertreter sind aus dem Untersilur/Devon bekannt. Am Ende der Kreidezeit starben sie wieder aus. Sie existierten somit auch etwa 300 Mill. Jahre. Sie sind als Wirbellose dem Stamm der Weichtiere (Mollusca) zuzuordnen. In den spiralig aufgerollten Kalkschalen liegen Gaskammern. Deren Auftrieb ermöglichte den Tieren einen Schwebezustand und vermittels Ausstoß des angesaugten Wassers einfache Schwimmbewegungen. In der vordersten Kammer lebte das eigentliche Tier. Der Schalendurchmesser einiger ausgewachsener Ammonitenarten erreichte 1,8 m! Im Laufe ihrer Existenz änderte sich die Schalenform, insbesondere die Form der auf der Außenschale liegenden Nahtlinien (die Einzelnaht wird Sutur oder Lobeslinie genannt). Damit gelingt eine erdgeschichtliche Einordnung jener Gesteinsschicht, in welcher das Fossil eingebettet überdauerte.

Weitere Leitfossilien sind die Brachiopoden, sogen. Armfüßer, vielgestaltige Schalentiere. Sie lebten maritim, wie die vorgenannten Tiere, und waren in flachen Gewässern heimisch.

Lebende Fossilien nennt man solche, die bis heute über alle Zeiträume hinweg (weitgehend) unverändert geblieben sind, wie die Narco medusae (eine Qualle, 505), der Quastenflosser (420), der Lungenfisch (400) und der Pfeilschwanzkrebs (400). Der Aalartige (200), die Brückenechse (200), der Riesensalamander (165) und der Ganges gavial (65), ein aus der Saurierzeit stammendes Krokodil, gehören auch dazu. Älteste Säuger, die als lebende Fossilien gesehen werden, sind der Schlitzrüssler (25) und die Laotische Felsenratte (11). Die Zahlen in den Klammern geben das Alter in Millionen Jahren an.

Bei den Pflanzen zählen u. a. der Schachtelhalm, die Baumfarne und der Ginkgo-Baum zu den lebenden Fossilien.

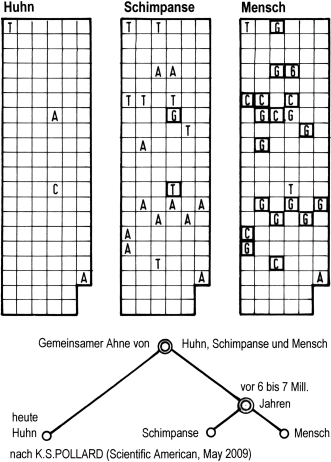

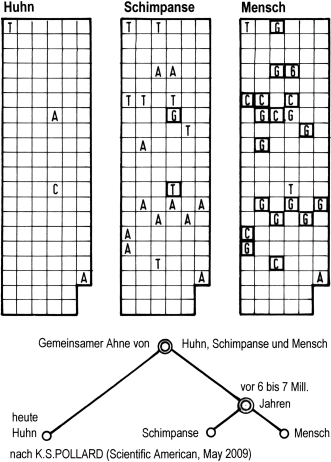

In der modernen Paläontologie tritt neben die Erkundung der Fossilien in den Gesteinen, die vergleichende genetische Sequenzanalyse, um den Gang der Arten durch deren Generationen hindurch zu erkennen und sie mit dem klassisch erworbenen Wissen zu kombinieren. Das ist möglich, weil zwei Erkenntnisse inzwischen zweifelsfrei sind: 1) Alle Organismen bestehen einheitlich aus einer Reihe bestimmter Elemente, 2) aus ihnen bauen sich einheitlich jene zwei Biomolekülketten auf, aus denen sie bestehen und ihre Erbinformation weitergeben, die Proteine mit zwanzig verschiedenen Aminosäuren und die Nukleinsäuren mit ihren vier Nukleotiden. Im Laufe der Zeit änderte sich die Reihenfolge (die Sequenz) der Aminosäuren oder Nukleotiden eines Lebewesens jeweils als Folge einer Mutation. Die Lebensbedingungen, denen der Organismus mit dem veränderten körperlichen Merkmal ausgesetzt war, entschieden darüber, ob es von Vorteil oder Nachteil war, entsprechend wurde selektiert. Dieses evolutionäre Prinzip von Mutation und Selektion hat für die Deutung der biologischen Entwicklung und damit für die Paläontologie eine überragende Bedeutung erlangt (Abschn. 1.3).

1.2.2 Massenaussterben

Seit der kambrischen Revolution hat es eine Reihe von singulären Ereignissen gegeben, die ein sofortiges Massenaussterben zur Folge hatten, es waren wohl insgesamt fünfzehn solcher Ereignisse, fünf davon führten zum Auslöschen von mehr als 75 % der lebenden Arten. (In Abb. 1.3 sind sie durch Pfeile markiert). Es werden verschiedene Gründe diskutiert. Als gravierendsten wirkten sich Einschläge großer Asteroiden (oder Kometen) aus, wohl ab einem Durchmesser von 10 bis 15 km. (Ein solcher Einschlag hätte auch heute die sofortige Auslöschung der gesamten menschlichen Zivilisation zur Folge, schon ein Asteroid mit 1 km Durchmesser würde extreme kontinentale Zerstörungen zur Folge haben.) Die ehemaligen Ereignisse sind in den Gesteinsschichten festgehalten. Die vielen mächtigen Einschlagkrater auf dem Mond und auf den benachbarten Planeten Mars und Venus sind Beweis für die in der Frühzeit verstärkt aufgetretenen Einschläge, auch auf der Erde. Nach dem Impakt kam es als Folge des sich anschließenden Gesteinsfeuerregens zu einem weltweiten Abbrennen der Wälder, dann zu einer Verdunkelung des Himmels durch Staub und Ruß mit anschließendem Absinken der Temperatur und zu schwefelsaurem Regen, der zu einer Versauerung der Ozeane bis in 100 Meter Tiefe führte. Die vom Einschlag ausgehenden Schockwellen lösten Erdbeben und Tsunamis aus und dürften weitere Verheerungen verursacht haben. Es ist einsichtig, dass die höher spezialisierten Lebensformen, die Metazoen, von alledem viel stärker betroffen waren, als einfachere Formen. Die massenhaft vorhandenen Mikroben dürften sich von den Katastrophen relativ schnell erholt, gar profitiert, haben. Je höher die Komplexität, umso höher die Verwundbarkeit. – Vergleichbare gravierende Auswirkungen hatten massenhafte Vulkanausbrüche globalen Ausmaßes. Sie gingen mit riesigen mehrere hundert Meter dicken Lavaströmen kontinentaler Ausdehnung einher. Das größte Massenaussterben aller Zeiten vor 252 Millionen Jahren am Ende des Perms soll auf einem solchen Ereignis beruhen, 90 %, gar 95 %, aller Arten wurden vernichtet [12, 13, 14].

Als ein weiteres kurzzeitig wirkendes Ereignis wird das Auftreffen energiereicher Strahlung auf der Erde nach einer Supernova-Explosion oder einem \(\upgamma\)-Ausbruch innerhalb der Galaxis diskutiert. Im Falle ihres Auftretens führt das zu einer Zerstörung der Ozon-Schicht und dadurch zu ungefilterter Sonnenstrahlung im UV-Bereich und extrasolarer kosmischer Strahlung mit tödlichen Folgen für alles Leben auf dem Planeten.

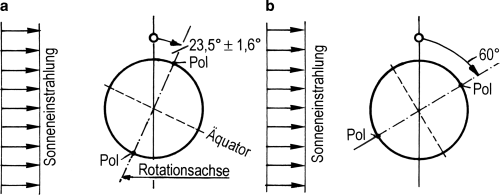

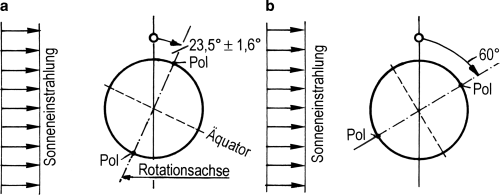

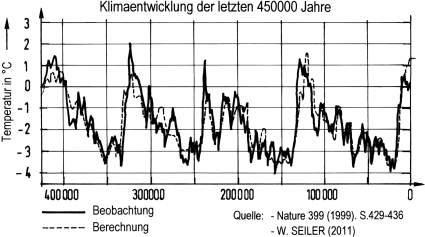

Langfristig wirkende Einflüsse gingen mit einer Änderung der Erdbahnparameter und der hierauf beruhenden lokalen Änderung der Intensität der Sonneneinstrahlung einher. Auch waren mit der Plattentektonik Klimaänderungen verbunden: Kalt- und Warmzeiten, Schwankungen des Meeresspiegels, Trocken- und Nasszeiten, Änderungen der Zusammensetzung der Atmosphäre (Sauerstoff, Stickstoff, CO2, Methan und Schwefel), das alles fallweise verbunden mit Nahrungsmangel und Wasserknappheit. Die geomorphologischen und klimatischen Änderungen bedeuteten meistens eine durchgreifende Änderung jener Lebensbedingungen, auf die die Tiere und Pflanzen bis dahin angewiesen waren. – In manchen Fällen war das Aussterben vielleicht auch nur der Alterstod einer jeweils ganzen Art oder Gattung.

1.2.3 Kennzeichen irdischer Lebensformen – Das Miller’sche Experiment

Wie jeder Stoff besteht auch die lebende Materie auf der untersten Ebene aus Molekülen und Molekülverbänden, die sich ihrerseits aus den Atomen der bekannten Elemente aufbauen. Kohlenstoff (C), Wasserstoff (H) und Sauerstoff (O) dominieren (vgl. oben). – Grundbausteine aller lebenden Materie sind die Zellen. Zellen bilden einen Zellverband, eine räumliche Struktur. Alles baut sich aus Zellen auf, bei den Pflanzen: Wurzel, Stängel, Stamm und Äste, Blätter und Blühten, Samen und Sporen, bei den Tieren: Skelett, Muskeln, Organe, Nervenstränge und Gehirn.

Von lebender Materie spricht man, wenn eine Reihe von Bedingungen erfüllt ist:

-

Eigenständiger Stoffwechsel in den Zellen vermöge biochemischen Energieumsatzes. Bei der Geburt des Organismus setzt der Stoffwechsel ein, eigentlich schon bei der Keimung, beim Tod setzt er aus.

-

Eigenständiges Wachstum aus einer anfänglichen Keimung heraus.

-

Eigenständige Fortpflanzung, also Reproduktionsfähigkeit einschließlich Weitergabe aller für den Erhalt der Art notwendigen Erbinformationen.

-

Eigenständiges Vermögen als abgeschlossenes Gebilde auf Einflüsse und Reize des umgebenden Biotops zu reagieren, seinerseits zu interagieren, bei Tieren die Fähigkeit zur Bewegung.

-

Eigenständige Fähigkeit zu evolutionärer Entwicklung einschließlich Mutationsfähigkeit, was genetische Variabilität bedeutet.

Rangfolge und Wertigkeit der vorstehend genannten Bedingungen bzw. Voraussetzungen werden durchaus unterschiedlich gesehen und gewichtet. Lebende Materie ist in Aufbau und Ablauf ihrer molekularen Teile das Komplexeste, was es auf Erden und wohl im gesamten Kosmos gibt. In den bekannten irdischen Formen sind die Lebewesen nicht irgendwie zustande gekommen, vielmehr haben sie sich an die geophysikalischen Randbedingungen angepasst entwickelt, z. B. in Abhängigkeit von der Erdbeschleunigung, von der Erdtemperatur und von der solaren Einstrahlung im tages- und jahreszeitlichen Wechsel. Ganz wichtig war und ist: Ohne Wasser wäre das Leben nicht entstanden. Alle Organismen sind auf Wasser angewiesen (der Mensch besteht zu 80 % aus Wasser). Der sogen. Anomalie des Wassers kommt dabei eine entscheidende Rolle zu, vgl. Abschn. 3.2.4 in Bd. II und Abschn. 2.3.4 in Bd. IV. Ohne diese Anomalie hätte sich das Leben aus dem Wasser heraus nicht entwickeln können (bzw. es wäre ein ganz anderes).

Die ersten Lebewesen waren Einzeller. Zur Vermehrung und Erbvermittlung waren sie fähig, ebenso zum Stoffwechsel. Die oben genannten Bedingungen wurden von ihnen im Wesentlichen erfüllt. Diese Entwicklung ging später in jene der Vielzeller mit komplexeren Fähigkeiten über.

Auf die Frage nach dem Ursprung des irdischen Lebens wird vielfach auf die von H.C. UREY (1893–1981) angeregten und von S.L. MILLER (1930–2007) im Jahre 1953 durchgeführten chemischen Versuche verwiesen. Abb. 1.5 zeigt das Schema der Versuchsanordnung: Ein mit Methan, Ammoniak, Wasserstoff und Wasser sowie mit Kohlendioxid und Schwefelverbindungen gefüllter Glaskolben, aus dem zuvor die Luft entfernt worden war, wurde erhitzt. Elektrische Funken durchschlugen das sich in einem zweiten Kolben ansammelnde Gas. Das Gas durchlief eine Kühlung, kondensierte und sammelte sich erneut im ersten Kolben. Nach einigen Tagen hatten sich komplexe organische Verbindungen gebildet, u. a. Glycin, Alanin, Aminosäuren und reichlich Ameisen- und Essigsäure. Weitere Versuche, jetzt ergänzt mit Schwefelwasserstoffen, folgten, auch solche, bei welchen die wässrige Lösung einer intensiven UV-Strahlung ausgesetzt wurde. Die Versuche führten zur Bildung weiterer Aminosäuren. Mit dem ersten Kolben wurde der ‚Urozean‘, mit dem zweiten die ‚Uratmosphäre‘ nachgeahmt. Tatsächlich hatte die Erde über hunderte Millionen Jahre nach ihrer Entstehung eine glühendheiße, blubbernde Oberfläche, die sich erst langsam abkühlte. Die heiße dichte Atmosphäre bestand aus Gasen, die den im Miller’schen Versuch realisierten entsprachen. Erst viel später ergoss sich aus dieser nach Abkühlung Wasser als Regen. Das Wasser verdampfte erneut, Wasserdampf stieg auf, usf. Das ging mit heftigen Stürmen in der Atmosphäre einher: Infolge der inneren Reibung bauten sich in den Luftströmungen elektrische Felder auf, die sich in Blitzen entluden. Vielleicht herrschte ein Inferno, wie es heute auf der Oberfläche des Planeten Venus vermutet wird (ausführlicher im folgenden Abschnitt).

Abb. 1.5

Das Miller’sche Experiment fasziniert. Mit seinem geschlossenen Kreislauf ist es plausibel und nachvollziehbar. Möglicherweise sind die im Versuch synthetisierten organischen Substanzen so oder so ähnlich tatsächlich entstanden. Gleichwohl, das Konzept ist eher irrig und wohl zu einfach gedacht: Mittels der Versuche konnten nie jene langkettigen geordneten Biomoleküle gewonnen werden, aus denen die reproduktionsfähigen Zellen bestehen, selbst jene der einfachsten Einzeller nicht, einschließlich des ihnen innewohnenden einheitlichen genetischen Codes. Die Vielzeller sind auf zwanzig Aminosäuren angewiesen. Die lebensnotwendigen Proteine gehen bei Temperaturen höher 40 °C zugrunde. Wie konnte sich das alles nur so fügen? Immerhin, eines war in den irdischen Urzeiten zur Formung einer höher strukturierten stofflichen Ordnung durchgängig gegeben, ausreichend Energie. – Bis heute ist nicht endgültig geklärt, wie und ab wann während der ca. 4000 Millionen Jahre dauernden archaischen Epoche bis zum Beginn des Kambriums (Abb. 1.2, das ist eine wahrlich ‚unendlich lange Zeit‘) die sich selbst reproduzierenden lebenden Stoffsysteme entstanden sind. Mit Experimenten vom Miller’schen Typ war und ist das Rätsel wohl nicht zu lösen, gleichwohl, man ist dicht dran [15, 16, 17, 18].

1.2.4 Entwicklung der frühen Erde

Ursprung und Entwicklung des irdischen Lebens sind eng mit der Erdgeschichte verbunden. Wie in Bd. II, Abschn. 2.8.10.1 dargestellt, bildeten sich nach Ausformung der Sonne und Zündung ihres Fusionsfeuers zunächst die äußeren, dann die inneren Planeten. Die inneren Planeten bestehen aus Silikaten und Metallen. Im Gefolge der gravitativen Verdichtung der Planetenkörper während der Entstehungsphase lag die Temperatur weit über dem Schmelzpunkt des Planetenmaterials. Die Erde war eine brodelnde, heiß glühende Kugel. Im Erdkern ist aus dieser Zeit noch immer viel Wärme gespeichert: Im Kerninneren beträgt die Temperatur ca. 6500 K, am Rand des äußeren Kerns ca. 3000 K. Über die Erdschichten hinweg sinkt die Temperatur von Innen nach Außen bis zur Erdoberfläche (als Mittelwert) auf \(283\,\mathrm{K}=10\,^{\circ}\mathrm{C}\) ab (Abschn. 2.4.2.2 in Bd. IV). Ein Teil der inneren Wärme wurde und wird ständig in den interplanetaren Raum abgestrahlt. Dieser ‚Verlust‘ wird durch die beim radioaktiven Zerfall von Uran, Thorium und Kalium im Erdinneren entstehende Wärme nach wie vor weitgehend ausgeglichen.

Auf die sich langsam erkaltende Erde traf ca. 50 bis 70 Mill. Jahre nach ihrer Entstehung ein riesiger Asteroid. Dabei wurde aus den beiden Körpern, aus der Erde und aus dem Asteroiden, ein großer Brocken heraus geschleudert. So entstand der Mond. Alles übrige verschmolz und verklumpte zu dem heutigen Erdkörper mit seinem metallischen Kern im Inneren, umgeben von einem leichteren Silikatmantel. Auch formte sich der Mond rund. Der Mond besteht überwiegend aus einem Silikatmantel und einem kleinen heißen metallischen Kern. Später schlugen weitere Asteroiden unterschiedlicher Größe in die Planeten des Sonnensystems und deren Monde ein. Das dauerte solange, bis die meisten Stücke der scheibenförmigen Materiescheibe aus der Entstehungsphase des Sonnensystems ‚eingesammelt‘ waren. Die kinetische Energie der abstürzenden kosmischen Brocken setzte sich über Stoß und Reibung in Wärme um. – Trifft die Hypothese der Mondentstehung zu, verursachte die Gezeitenwirkung in der Frühzeit gewaltige Bewegungen der zähen Erdkruste mit entsprechender Erwärmung. Das ging zu Lasten der Rotationsenergie von Erde und Mond, weshalb sich Abstand und Umlaufdauer des Mondes um die Erde zügig vergrößerten.

Erst im Laufe einer langen Zeit kühlte sich die Oberfläche der Erde weiter ab, es bildete sich ein zunehmend festerer Erdmantel. Indessen, immer wieder brach die Kruste auf, es waren gigantische Vulkanausbrüche, mit riesigen Lavaströmen hoher Mächtigkeit im Gefolge.

Von der gasförmigen Uratmosphäre verflüchteten sich Wasserstoff und Helium in den Weltraum, die Erdanziehung reichte nicht aus, um sie zu halten. Es verblieben die schweren Anteile wie Kohlendioxid, Methan, Ammoniak und Wasserdampf. Bei eruptiven Ausbrüchen wurde die Atmosphäre aus dem Erdinneren ständig mit diesen Gasen weiter angereichert. Auf der Erdoberfläche dürfte ein mächtiger atmosphärischer Druck gelastet haben. Es herrschte ein Treibhausklima, das dem Klima auf der Venus wohl ähnelte.

Es wird angenommen, dass die ursprüngliche riesige Staub- und Gasscheibe, in der sich Überreste vorangegangener Supernovae gesammelt hatten und aus der sich das Sonnensystem und weitere Sterne der sogen. lokalen Gruppe gebildet hatten, bereits Wassermoleküle enthielt, entstanden aus Wasserstoff und Sauerstoff vermittels kosmischer Strahlung. Auf den inneren Planeten, Merkur, Venus und Erde (vielleicht auch auf dem Mars) befand sich das Wasser als Wasserdampf in deren Atmosphären, auf den äußeren Planeten gefror es zu mächtigen Eisschichten. Auf die Erde einstürzende Asteroiden und Kometen aus den fernen gefrorenen Zonen brachten zusätzlich Wasser auf die Erde, welches die Atmosphäre weiter mit Wasserdampf anreicherte.

Nach Abkühlung der Erdatmosphäre unter 100 °C begann der Wasserdampf zu kondensieren und abzuregnen. Es waren wohl riesige Wassermassen, die sich über lange Zeiten aus den Wolken ergossen, erneut verdampften usf. und so zur Abkühlung beitrugen. Es bildete sich der Urozean. Die Strömungen des Urmeeres führten zu Ablagerungen, es bildeten sich feste Kontinente. Alles war in Bewegung, im Wandel. Es formten sich nacheinander in großen Zeiträumen die Urkontinente ‚Kenorland‘, ‚Columbia‘ und ‚Rodenia‘, umspült vom Urozean ‚Mirovia‘. Die Urkontinente brachen immer wieder auseinander, drifteten auf dem flüssig-viskosen Magmaunterbau. Erst viel viel später fügten sich die Teile zu einem Großkontinent, ‚ Pangäa‘ genannt (griech.; ganze Erde), umflossen vom Ozean ‚ Panthalassa‘. Pangäa zerbrach erneut, das geschah vor ca. 250 Mill. Jahren vor heute. Seither driften die Schollen auseinander, es entstanden die heutigen Kontinente. So wird sich die Entwicklung auf der Erde in den künftigen Äonen fortsetzen. – Mit der Plattenbewegung auf dem zähflüssigem Magma ging die Bildung von Gebirgen einher: Die verfestigten Plattenteile der Gesteinskruste, mit gewaltigen Sedimenten aus früheren Zeitaltern überlagert, schoben sich beim Aufeinandertreffen über- und untereinander, ineinander, falteten sich, Magma quoll nach oben, Basalte bildeten sich, Teile der Kruste tauchten ab und wurden wieder eingeschmolzen. Es war und ist ein immer währender Prozess. Er verläuft mit sehr geringer Geschwindigkeit, wenige cm im Jahr. In relativ junger erdgeschichtlicher Zeit, im Paläogen, ca. 40 bis 50 Millionen Jahre vor heute, begannen die Gebirgszüge zu wachsen, ihre heutige Ausformung ist erst wenige Millionen Jahre alt:

-

Kordilleren, 15.000 km lang, bestehend aus den Rocky Mountains im Norden und den Anden im Süden des amerikanischen Kontinents,

-

Alpen, 1100 km lang, 160 bis 200 km breit, auf dem europäischen Kontinent und

-

Himalaja, ca. 3000 km lang, 250 bis 300 km breit, auf dem asiatischen Kontinent.

Vulkanismus und Erdbeben belegen die aktive Tektonik der Erde bis heute. Es war A. WEGENER (1880–1930), der 1912 die Theorie der kontinentalen und ozeanischen Plattendrift postulierte. Die Antriebsenergie hierfür stammt aus der Wärme des Erdkerns. – Die Thematik ist Gegenstand der Geologie.

1.2.5 Entwicklung der irdischen Biosphäre

Das Leben entwickelte sich ungeachtet der Wandlungen der Erdkruste. Bis die ersten Lebensprozesse einsetzten, dauerte es lange. Material, sowohl mineralisches wie metallisches, und Energie, gab es in unterschiedlichen Formen in Hülle und Fülle. Zeit zum ‚Experimentieren‘ stand grenzenlos zur Verfügung.

Aus den fossilen Urfunden wird gefolgert, dass sich vor 3,8 Milliarden Jahren erste einfachste mikrobielle Lebensformen bildeten und ausbreiteten: Prokaryoten, Einzeller ohne Kern, mit DNA im Plasma, man nennt sie Archaeen. Es war noch eine aus der Anfangsphase stammende Eisen-Schwefel-Welt. Vor 3,5 Milliarden Jahren kamen Bakterien hinzu: Cyanobakterien. Sie besaßen auch keinen Zellkern, vollzogen aber einen verbesserten Stoffwechsel. Sie vermochten mit Hilfe der aus der Sonnenstrahlung stammenden Energie aus Wasser (H2O) und Kohlenstoffdioxid (CO2) freien Sauerstoff zu synthetisieren, was als Photosynthese bezeichnet wird. Es bildete sich über eine Zeit von fast 2 Milliarden Jahre viel freier Sauerstoff, O2- und O3-Moleküle, letztere sammelten sich in der höheren Atmosphäre. Zu der bis dahin alleinigen bakteriellen Lebensform traten vor 1,5 Milliarden Jahre erstmals Eukaryoten mit Zellkern hinzu, zunächst Mehrzeller auf unterster Stufe und nochmals viel später einfachste Tiere. Die sich später entwickelnden Pflanzen übernahmen das Prinzip der Photosynthese. Auf viel Sauerstoff waren die höheren Tiere angewiesen. Es war ein sich aus den Bedingungen der Erdentwicklung folgendes schlüssiges Konzept, nach dem sich alles Lebendige entwickelte.

Abb. 1.6a zeigt unterschiedliche Bakterienformen, kugelige, wellige, fadenförmige. Ihre Größe ist mit 1 ∕ 10.000 bis 1 ∕ 1000 Millimeter winzig und nur mit dem Mikroskop erkennbar. Sie waren die Ersten und werden eines fernen Tages wohl die Letzten sein. Man findet sie auf der heutigen Erde an den unwirtlichsten Orten, auch in großen Tiefen unter dem Erd- und Meeresboden, wobei sie dort ihre Energie u. a. aus Schwefelwasserstoff und radioaktiven Zerfallsprozessen beziehen. –

Abb. 1.6

Man geht davon aus, dass sich die anfänglichen einzelligen Mikroben als ausgedehnte Kolonien in den Übergangszonen zwischen warmem Wasser und dem festen Küstensaum ausbreiteten. Sand lagerte sich in die dünnen schleimigen Matten ein. So entstanden biogene Sedimentschichten, die sogen. Stromatolithen (Abb. 1.6b), zum Teil sehr ausgedehnt und mächtig. Von den einzelligen Organismen ist einsichtiger Weise nichts erhalten geblieben.

Die in Abschn. 1.1 behandelte Einteilung der Lebensformen in Prokaryota (Archaea und Bakteria) und Eukaryota ist in Abb. 1.6c nochmals als Entwicklungsbaum zusammengefasst.

Doch wie entstanden die ersten Einzeller? Es werden verschiedene Modelle diskutiert. Ein Entstehen in warmen flachen Wassertümpeln im Sinne der Miller’schen und weiterer, später durchgeführter, Versuche wird nach wie vor nicht ausgeschlossen. – Als wahrscheinlicherer Ursprungsort werden die sogen. Schwarzen Raucher gesehen. Das sind hydrothermale Quellen in der Tiefsee. Sie sind vulkanischen Ursprungs. Aus ihnen sprudelt heißes mineralisches Wasser mit Temperaturen bis 400 °C und mehr. Sie liegen in Tiefen bis 500 m, in seltenen Fällen noch deutlich tiefer. Solche Quellen in absoluter Dunkelheit existieren bis heute in großer Zahl. Im Umfeld tummelt sich reges Leben in einfachsten Formen. An solchen Orten könnten sich unter dem herrschenden Druck Biomolekülketten, bestehend aus dem bindungsfreudigen Kohlenstoff sowie aus Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff, Phosphor, Schwefel, Calcium und Eisen, gebildet haben. Die vernetzten Ketten formten sich in unterschiedlicher Weise zu einer einzelnen Zelle mit einer schützenden Membranhülle. Die Zelle ernährte sich u. a. von Schwefel. Im Wasser war sie vor der UV-Strahlung geschützt. Die Komplexität einer solchen Zelle war zu Anfang sicher noch relativ gering. Eine Selbstproduktion und Selbstorganisation auf rein biochemischer Basis ist vorstellbar. Gleichwohl, die Details der Genesis sind unbekannt (die synthetische Erzeugung einer Zelle im Labor ist bislang nicht gelungen).

Indem ein Einzeller einen gleichen oder ähnlichen Einzeller im Inneren aufnahm, wurden Bau und Funktion der Zelle komplexer. Die integrierte Zelle wurde zu einem Organ der Zelle. Es entstand ein Einzeller mit Kern. Später kamen weitere Zellorgane (Organellen) hinzu. Die Zelle wurde dadurch größer und biochemisch vielgestaltiger. Die Zellmembran entwickelte sich weiter, ein Stoffwechsel mit der Umwelt war möglich.

Beim Verschmelzen von Einzellern höherer Komplexität wuchsen Vielzeller mit nochmals sprunghaft gesteigerter Komplexität heran. Beim Fortpflanzen durch Teilung von Zelle und Kern konnte die Erbinformation auf der DNA weitergegeben werden. Das Werden des Lebens schritt auf dieser entscheidenden Stufe nur rein biochemisch voran. Für viele ist dieser Sprung auf ein höheres Niveau nur durch das Wirken und den Eingriff einer höheren (göttlichen) Instanz denkbar.

Die den archaischen Einzellern folgenden zunehmend höheren Vielzeller werden nach heutigem Verständnis in zwei Linien untergliedert:

-

In die nach wie vor existierenden Urtierchen, in die Quallen und in die Schwämme und Korallen, sie sind fest mit dem Meeresboden verbunden, und

-

in die Würmer, Krebse, Insekten und Wirbeltiere.

Als Beispiel für ein Tierchen aus der ersten Linie zeigt Abb. 1.7 eine Archaeocyathide, ein vor 520 Mill. Jahren lebender und später ausgestorbener Schwamm, der eine Größe von 15 cm erreichte und am Boden verankert war. Von ihm wurde im Jahre 2014 in Nordbayern ein kleines Fossil entdeckt.

Abb. 1.7

Ab dem Kambrium vor ca. 550 Mill. Jahren entstanden sukzessive immer höhere Lebensformen, zunächst nur im Wasser: Muscheln, Schnecken, Seesterne, Quastenflosser, Fische; alles in großer Vielfalt im jeweils eigenen Lebensraum.

Seit der Ausformung der Erde vor 4500 Mill. Jahren dauerte es demnach fast 3900 Mill. Jahre bis ‚höheres‘ Leben einsetzte! Die linke Spalte in Abb. 1.8 zeigt die Erdzeitalter von Anfang an (Teilabbildung a), die mittleren Spalten zeigen die Entwicklung der höheren Lebensformen seit 600 Mill. Jahren bis heute (Teilabbildungen b/c). Die mittlere Temperatur auf der Erde schwankte innerhalb einer relativ schmalen Spanne (Teilabbildung d), das Klima war durchgängig eher gleichförmig milde bis tropisch. Dieser Umstand war wohl die entscheidende Ursache dafür, dass sich das Leben auf eine so hohe Stufe entwickeln konnte. Gleichwohl, die Entwicklung wurde, wie dargestellt, durch Asteorideneinschläge und Vulkanausbrüche immer wieder zurück geworfen.

Abb. 1.8

Das Wasser vermochte die einfallende UV-Strahlung für die im Wasser lebenden Tiere zu filtern. Das sich in höheren Schichten der Atmosphäre gebildete Ozon (O3) bot einen Schutzschirm für die Landtiere. Damit war der Schritt aus dem Wasser aufs Festland möglich. Das geschah, von heute aus, in einer Zeit vor 350 Millionen Jahren. Niedere Tiere, wie Spinnen und ähnliche, waren wohl schon früher ‚landgängig‘. Abb. 1.9 zeigt auf, wie aus den genetischen Sequenzen heute noch lebender fossiler Tiere auf den ersten Landgang ihrer Art geschlossen wird.

Abb. 1.9

Die Tiere außerhalb des Wassers mussten sich so ausbilden, dass sie ihr eigenes Gewicht (jetzt ohne Stützung durch den Auftrieb des Wassers) tragen konnten. Sie mussten sich einen Außenschutz in Form einer Schale, eines Panzers, eines Fells zulegen. Die inneren Organe für Atmung und Stoffwechsel mussten sich weiter ausformen. Die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur musste sich bilden, um den tages- und jahreszeitlichen Temperaturschwankungen trotzen zu können, das führte zum Entstehen der ‚Warmblüter‘. Zwecks Orientierung und Bewegung mussten sich bei den Tieren die Sinnesorgane, die Nervenstränge und das Gehirn bilden. Wunder über Wunder! Erstaunliche Fortschritte, die auf der Mutationsfähigkeit der Erbzellen und auf dem evolutionären Selektionsprinzip beruhen (Abschn. 1.7).

Schon früh, 300 Mill. Jahre vor heute, im Karbon, entstanden die Insekten mit der nach wie vor größten Artenvielfalt. Sie sind relativ kurzlebig, gleichwohl mit erstaunlichen Fähigkeiten im Wahrnehmungs- und Reaktionsvermögen ausgestattet. Die Ameisen-, Termiten- und Bienenvölker können jeweils in ihrer Volksgesamtheit als lebender Organismus begriffen werden. Mit den Insekten entstanden die Spinnentiere, die größtenteils von ihnen lebten bzw. leben. Das gilt auch für die gleichzeitig entstandenen Lurchtiere, auch sie lebten und leben mehrheitlich von Insekten. In einer langen Periode über die Zeitalter Karbon, Perm, Trias bis in den Jura hinein, vervielfältigten sich die tierischen und pflanzlichen Lebensformen riesig, massenhaft. Die Pflanzen traten zunächst als Sporenpflanzen, wie Schachtelhalme und Farne, auf, gefolgt von den Nacktsamern, später traten die Bedecktsamer hinzu. Das Festland war mit einer dichten Flora überzogen, ebenso der küstennahe Meeresboden, reiches Biotop für die Entwicklung der Fauna.

Ab dem oberen Jura, vor 150 Mill. Jahren, traten die Saurier auf, Kaltblüter, wie ihre späteren Nachfahren, die Krokodile und Schlangen. Die Saurier entwickelten sich zu Riesentieren. Der Futalogukosaurus hatte wohl eine Länge von 32 Metern und eine Körpermasse von 40 Tonnen (Abb. 1.10). Die Gruppe der Sauropoden wurden bis zu 100 Tonnen schwer!

Abb. 1.10

Die Saurierpopulation gab es in großer Mannigfaltigkeit: Die Großtiere waren Pflanzenfresser. Fleisch fressende Saurier waren im Wuchs deutlich kleiner. Aus den zweibeinigen Urechsen entwickelten sich die Vögel. Dem Urvogel (Archäopteryx) gingen Sprung- und Flugechsen voraus, auch vogelähnliche Schnabel- und Raubtiermonster. – Im Wasser tummelten sich Fischsaurier.

Die Saurier pflanzten sich überwiegend durch Legen von Eiern fort (wie heute noch die Reptilien, auch die Lurche). Die Temperatur war ausreichend hoch, sodass es bei vielen Arten keiner Brutpflege mit anschließender Aufzucht durch die Elterntiere bedurfte, in anderen Fällen übernahmen männliche Tiere diese Aufgabe. – Die Vögel mussten und müssen ihre im Nest gelegten Eier in luftiger Höhe ausbrüten und hier ihre Küken groß ziehen.

Vor 65 Mill. Jahren führte am Ende der Kreidezeit ein Asteroideneinschlag zum augenblicklichen Aussterben der Saurier (vgl. Abschn. 1.2.2): Als Kaltblüter konnten sie dem anschließenden Kälteeinbruch nicht widerstehen. – Die Vögel hatten sich schon vorher zu Warmblütern entwickelt, ein Leben in den kühlen Lüften, insbesondere nachts, war nur so möglich gewesen. Zusätzlich geschützt durch ihr Federkleid konnten die Vögel die späteren klimatischen Wechsel mit Kälteeinbrüchen immer wieder überdauern, wobei sie sich vielfältige und großartige Lebensfähigkeiten in den tropischen und arktischen Zonen zulegten. Dank ihrer Flugeigenschaft verfügen sie über eine große Anpassungsfähigkeit, sie können und müssen im Jahreszyklus in wärmere Zonen ‚flüchten‘. Der Flug der Zugvögel und ihr Orientierungsvermögen grenzen wahrlich an ein Wunder.

Die Säugetiere (Plazentatiere) traten erst in relativ junger Zeit auf. Als Warmblüter konnten sie sich den klimatischen Wechseln anpassen. Als mäuse-/ratten-ähnliche Kleintiere hatten sie sich schon vor der Saurierzeit entwickelt, in dieser Form konnten sie die Saurierkatastrophe überleben. Nach Aussterben der Saurier wurden viele Säuger zu Großtieren. Großwüchsige Tiere können Wärme im Körper länger speichern wie kleinere. Die Großen waren dadurch in den harten Eiszeiten bzw. -zonen gegenüber Kleinen im Vorteil. Kleinsäuger überwintern auch heute noch im Tiefschlaf im Schutz von selbst gegrabenen Erdhöhlen oder -gängen. Dazu sind auch die kleinen Kaltblüter in der Lage, wie Frösche, Kröten, Echsen und Schlangen.

Die Biologie ist eine an Fakten, an Schönheit und Wundern reiche Wissenschaft, groß ist die Anzahl der Werke, die sie in ihrer Vielheit beschreiben, eine kleine Auswahl zum Lernen sei vermerkt: [19, 20, 21].

1.2.6 Entwicklung des Menschen

1.2.6.1 Die Homininen ( Hominini)

Die Entwicklungsgeschichte des Menschen (Homo sapiens) reicht weit zurück. Der Beginn wird auf 60 Millionen Jahre vor heute datiert. Alle Vorgänger innerhalb dieses Zeitraumes werden als Primaten (Affen) bezeichnet. Ihnen entsprangen als erste die Lemuren, gefolgt von den Neuweltaffen und Altweltaffen. Die frühen Primaten waren klein und zart im Wuchs, zum Teil waren sie nachtaktiv. Sie verfügten über Greifhände und -füße mit Fingern. Ihre Augen waren nach vorne gerichtet. Sie lebten in Bäumen und ernährten sich von Blüten, Früchten und Insekten. – Abb. 1.11a zeigt, wie sich die einzelnen Gattungen von der gemeinsamen Linie abgezweigten. Viele der Tiere leben noch heute, wobei der Bestand einiger Arten als bedroht gilt. – Im Jahre 2009 wurde ein 47 Millionen Jahre altes Fossil entdeckt (Abb. 1.11b), man nannte es IDA. In dem Fossil wird wegen der großen Zahl von Merkmalen der besterhaltener Beleg für die sich aus den Säugern entwickelte Affenlinie mit den Homininen (und mit dem Menschen) als Endpunkt gesehen.

Abb. 1.11

Von der Entwicklungslinie trennten sich am Ende die Gibbons, Orang-Utans, Gorillas und Schimpansen ab (mit den Bonobos als Seitenlinie) und schließlich der Mensch mit seinen diversen Vorgängern [22, 23, 24].

In Abb. 1.12 ist die Entwicklung der Homininen dargestellt. So nennt man die unmittelbaren Vorläufer des Menschen (ehemals war der Begriff Hominiden im Gebrauch). Deren Entwicklung setzte vor ca. 7,5 Millionen Jahren ein, wobei sich vier Hauptgruppen unterscheiden lassen, wie in der Abbildung dargestellt. Aufgelistet sind 16 Arten. Die sehr frühen Homininen starben schon vor mehr als 4 Millionen Jahren wieder aus. Ihnen folgten die Gruppe Australopithecus (A) mit mehreren Ästen über einen Zeitraum von ca. 2 Mill. Jahren, die Gruppe Paranthropus (P) und die Gruppe Homo (H), letztere ab etwa 2,5 Millionen Jahre vor heute. – Es gab lange Zeiträume auf Erden, in denen mehrere verschiedene Homininen gleichzeitig und gemeinsam in derselben Landschaft lebten. In der Zeit zwischen 4 bis 2 Millionen Jahre vor heute war die Vielfalt besonders groß. Alle Homininen starben wieder aus; nur der sehr spät aus ihnen hervor gegangene Mensch blieb als einziger von ihnen übrig.

Abb. 1.12

Infolge von Klimaänderungen in Afrika, die mit einem Rückgang der tropischen Regenwälder verbunden war, traten die zur Gruppe A (Australopithecus, vgl. Abb. 1.12) gehörenden Homininen aus den Rändern der Wälder in die Baumsavannen heraus. Ihr Aussehen war immer noch affenartig. Ihr aufrechter Gang mit zweibeiniger Fortbewegung ist gesichert. Vielleicht wurde der Hominine Zweibeiner, um zwecks Fischfangs im Wasser waten zu können. Das ist indessen eher spekulativ, denn die Australopithecinen ernährten sich nach wie vor überwiegend von Blattwerk und Früchten. Sie blieben gute Baumhangler. Mit einer Größe von 1,1 bis 1,5 m waren sie vergleichsweise kleinwüchsig, auch war ihr Gehirnvolumen mit 500 cm3 noch gering (vgl. Abb. 1.13; bei den Menschenaffen liegt das Volumen zwischen 400 bis 500 cm3).

Abb. 1.13

Beim zweibeinigen Gehen hatte der Hominine die Hände zum Greifen frei. Das ermöglichte ihm, Gegenstände zu tragen und Waffen bei der Jagd zu werfen, was seine Überlebenschance verbesserte. Dank der sensibel entwickelten Finger vermochte er Werkzeug zu fertigen und damit geschickt zu hantieren. Das waren alles erste wichtige Schritte zur Menschwerdung. Neue, 2 Millionen Jahre alte Funde des Australopithecus sebida in Südafrika werden als Spätform der Australopithecinen im Übergang zur Gattung Homo gedeutet.

Auch die Homininengruppe P (Paranthropus) war sehr langlebig. Die Gruppe bildete einen Seitenzweig zur Gruppe A und zur folgenden Gruppe H. Zwar ‚robust‘ von Natur und Statur, konnte sich der Paranthropus gegenüber der sich gleichzeitig entwickelnden Gruppe H (Homo) nicht durchsetzen. Mit dem Homo habilis, Homo ergaster, Homo rudolfensis und insbesondere mit dem Homo erectus entstanden Gattungen, die nach Größe, Körperform und Gehirn dem heutigen Menschen, dem Homo sapiens, schon näher kamen; das verwendete Werkzeug wurde fortschrittlicher. Das Gehirnvolumen wuchs beim Homo erectus auf ca. 950 cm3 an, gegen Ende seiner Entwicklung wohl bis auf 1100 cm3.

Dank seines inzwischen gut entwickelten Gehapparats eroberte der Homo erectus ‚wanderlustig‘ die Erde und besiedelte weite Räume und das ab 1,8 Mill. Jahre vor heute über einen Zeitraum von insgesamt 1,7 Mill. Jahre! Es war die längste Besiedelungszeit eines Homininen überhaupt. Von Afrika kommend, erstreckte sich die Besiedelung durch ihn bis nach China und Java. Ob es den Homo floresiensis hier tatsächlich als eigene Gattung gab, ist möglich, indessen ungewiss; er war wohl eher ein in der Inselisolation verzwergter Homo erectus. – Gegenüber den Vorgängerhomininen verzehrte der Homo erectus auch Fleisch und Knochenmark. Das bedeutete im Vergleich zu einer rein pflanzlichen Nahrung eine deutlich energiereichere Kost. Dieser Wandel lässt sich insbesondere aus der Entwicklung des Gebisses folgern. Der Homo erectus ernährte sich auch von Aas, wohl auch von seinesgleichen. Er baute gegen Ende seiner Entwicklung vielleicht schon einfache Hütten und lebte in Familien. Ob er sich bereits ab 500.000 Jahren vor heute in einfachen Gesten verständigen konnte, ist ebenfalls unsicher, wegen seines angewachsenen Gehirnvolumens indessen nicht unwahrscheinlich. Die Fähigkeit zum Sprechen von Lauten entwickelte sich wohl erst beim Homo sapiens. Trotz seines hohen Entwicklungsstandes starb der Homo erectus wieder aus. – Die in Abb. 1.12 als Nummer 10 und 11 vermerkten Homo-Gattungen werden von einigen Forschern dem Homo erectus zugeordnet. Mit neuen Funden wandelt sich die Entwicklungs-Systematik, so ist im Jahre 2015 mit dem Homo naledi ein weiterer Vertreter zur Homo-Familie dazu gekommen. Von ihm wurden mehrere gut erhaltene Skelette in einer Höhle in Südafrika entdeckt.

Über das eigentliche Werden den Homo sapiens gibt es unterschiedliche Hypothesen. Die ‚Geburt‘ vollzog sich in jedem Falle in Afrika, aber wohl nicht aus dem aus dem Homo erectus entsprungenen Homo heidelbergensis heraus (gemeinsam mit dem Homo neanderthalensis, vgl. Abb. 1.12 ), wie bislang vermutet, sondern aus dem Homo rodesiensis. Der Homo rodesiensis hatte sich ab 500.000 Jahren v.h. vom Zentrum Afrikas aus in alle Richtungen des Kontinents ausgebreitet; Afrika kannte da noch keine Tropen und Wüsten. Dem Hominine entsprangen nach Abwanderung zunächst vor 400.000 Jahren der Neandertaler-Mensch und der Denisova-Mensch. Erstgenannter wurde in Europa, Zweitgenannter in Asien heimisch. Als letztes entwickelte sich aus dem Homo rodesiensis vor 250.000 Jahren der Homo sapiens, der anatomisch moderne Mensch. Er verfügte nach vorangegangenen Mutationen über abermals gesteigerte händische und geistige Fähigkeiten. Nach langer weiterer Entwicklung wanderten vor ca. 100.000 Jahren Gruppen des Homo sapiens in den Vorderen Orient ein, wo sie blieben. Teile von ihnen besiedelten von hier aus in zwei Zügen den asiatischen Raum (vor ca. 55.000 Jahren) und den europäischen (vor ca. 50.000 Jahren). Dabei trafen sie auf die hier schon lange lebenden Neandertaler bzw. Denisovaner.

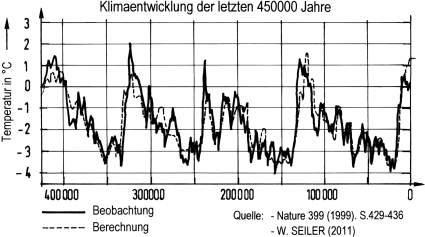

In der Zeit 200.000 bis 140.000 Jahre vor heute (v. h.) herrschte eine globale Kaltzeit. Ihr folgte zwischen 130.000 und 110.000 Jahren v. h. eine Warmzeit. Dieser schloss sich dann ein längerer Zeitraum mit gemäßigtem Klima an, überlagert von kürzeren Kalt-Warm-Schwankungen und einer im Mittel schwach abnehmenden Temperatur. In dieser Zeit dürfte sich der Mensch zunächst von Ostafrika innerhalb des afrikanischen Kontinents nach Süden und Westen ausgebreitet haben. Wiederholt war sein Bestand in den Kaltzeitphasen wegen des kargen Nahrungsangebotes gefährdet. Er war indessen in seiner Entwicklung inzwischen so weit fortgeschritten, dass er den durch Klimaänderungen bedingten Gefährdungen widerstehen konnte (auch in der später auf ihn zukommenden letzten Eiszeit). –

Alle dem Homo sapiens vorangegangenen Homininen, je nach Differenzierung waren es wohl bis zu zwanzig Mitglieder, waren noch keine eigentlichen Menschen gewesen, sondern Vorläufer im Zuge der stammesgeschichtlichen Menschwerdung, ihre geistige Leistungsfähigkeit lag stets deutlich unter jener des späteren Homo sapiens. Das galt auch für den Homo neanderthalensis. Er vermochte schon einfache Werkzeuge und Waffen aus Stein, Knochen und Holz zu fertigen. Hiermit erlegte er Wild, auch Großtiere. Er fertigte Kleidung aus Fellen. Nadeln und Knöpfe sind überliefert. Auch legte er sich schon Schmuck an und bemalte seinen Körper, Zeichen eines Verständnisses für Symbolik. Sein Gehirnvolumen erreichte das des Homo sapiens. Im Erbgut des modernen Menschen finden sich wenige Prozente DNA des Neandertalers, ca. 3 %. Es wird vermutet, dass der Mensch durch die Kreuzung mit dem Neandertaler Gene geerbt hat, die sein Immunsystem und seine Robustheit für das raue Leben im europäischen Raum gestärkt haben [25, 26]. – Eine weitere sich mit dem Homo sapiens gekreuzte archaische Spezies war der Denisova-Mensch, von dem 45.000 Jahre alte fossile Knochensplitter im Altai-Gebirge gefunden wurden und an denen eine DNA-Analyse gelang. Neandertaler und Denisova-Mensch lebten über einen langen Zeitraum gemeinsam mit dem Homo sapiens. – Ca. 30.000 bis 20.000 Jahre v. h. starben sie vor dem Höhepunkt der letzten Eiszeit aus (ob durch den Homo sapiens mit verursacht, ist ungewiss). Beim Homo sapiens hatte sich das Gehirnvolumen deutlich vergrößert, vgl. Abb. 1.13. Insbesondere hatte sich die Großhirnrinde zur Bewältigung komplexerer Denkfunktionen in Verbindung mit seinem Sprachvermögen weiter ausgeformt. Er entwickelte sich zu einem ausdauernden Läufer und mutigen Jäger. Neben Werkzeug schuf er sich immer bessere Waffen, wie Pfeile und Harpunen.

Sesshaft wurde der Homo sapiens in dieser frühen Entwicklungsphase immer noch nicht. Große Bedeutung für die Menschwerdung hatte das Feuer im Lager der Horde und die Einrichtung eines Herdes (wie angedeutet, beherrschten der Erectus und der Neandertaler das Feuer vielleicht auch schon). Zum einen diente das Feuer der Warmhaltung und Aufhellung des Nachts, zum anderen konnte die Nahrung haltbarer und verdaulicher zubereitet werden. Der Homo sapiens war von Anfang an Allesfresser. Ein Vorteil, der es ihm ermöglichte, sich den durch Klimaänderungen bedingten wechselnden Nahrungsangeboten als Jäger und Sammler anzupassen. Das sich vergrößernde Gehirn bedurfte einer zunehmend energiereichen Fleischnahrung.

Entscheidend für die Überlegenheit des Homo sapiens waren seine sprunghaft gestiegenen geistigen Fähigkeiten und händischen Fertigkeiten. Er verbesserte sein Werkzeug unter Verwendung von Knochen, Geweihmaterial und Holz.

Sein Verhalten änderte sich zunehmend gegenüber allem, was es bis dahin gegeben hatte, das zog sich über mehrere zehntausend Jahre hin! Irgendwann begann er seinen Lebensraum wahrzunehmen und zu gestalten! Er begann nicht nur mehr instinktiv (passiv) zu reagieren, sondern, dank seiner Denkfähigkeit, über den nächsten Tag hinaus zu planen. Dieser Wandel im Bewusstsein und im Verhalten zeichnete ihn gegenüber den Tieren aus und grenzt ihn von ihnen ab.

Eigentlich wirklich kreativ wurde der Homo sapiens, als er sich im Nahen Osten niederließ und sich von hier aus weltweit ausbreitete und dabei auch in Europa vor 50.000 Jahren einwanderte, Abb. 1.14 zeigt seine Wanderzüge. Nach weiteren Jahrtausenden setzte die letzte Eiszeit ein. Ihren Höhepunkt erreichte sie vor 22.000 bis 18.000 Jahren [27]. Der Meeresspiegel sank um 120 m unter das ursprüngliche (und heutige) Niveau. Das Wasser war in den mächtigen Eiskappen der Pole und in den Gletschern der Hochgebirge gespeichert. – Der Homo sapiens blieb weiter Nomade. Durch leichte genetische Mutationen änderten sich während seiner Ausbreitung über die Kontinente Körpergröße und Gestalt, Haut- und Haarfarbe, Gesichts- und Augenform. – Über die Bering-Straße konnte er von Asien aus Nordamerika erreichen, das gelang ihm wohl vor 20.000 Jahren. Später, vielleicht vor 14.000 Jahren, spaltete sich der Zug auf dem nordamerikanischen Kontinent, der eine Teil wanderte weiter nach Süden, der andere verblieb im Norden. Vor 6000 wanderten von Sibirien aus die Vorfahren der Inuits ein, sie mischten sich fortan mit den Frühsiedlern.

Abb. 1.14

In allen Zeiten waren die verschiedenen Homininen wechselnden Kalt- und Warmzeiten ausgesetzt gewesen. Auf diese konnten sie nur passiv mit Rückzug oder Vordringen in andere Räume reagieren. Das trug wohl vielfach zum Erlöschen jener Homininen bei, die sich bei ihren Wanderbewegungen zu weit von Afrika entfernt hatten. Bei den von Klima- und Wettereinbrüchen ausgehenden Gefahren und den von Tieren und fremden Artgenossen ausgehenden Bedrohungen hatte jener zum Überleben den größten Selektionsvorteil, der diesen Herausforderungen mit der höchsten Wachsamkeit und Schnelligkeit begegnen konnte, gepaart mit ausdauernder Körperkraft und rüstiger Verfassung. In diesem Punkt sollte sich der Homo sapiens dank seiner Intelligenz am Ende als der erfolgreichste Hominine erweisen.

Wie dargestellt, vollzog sich die Evolution der Homininen immer wieder von Afrika aus. Bei aller Verschiedenheit gibt es für alle heute lebenden Menschen auf Erden eine Gewissheit, sie sind vom Ursprung her alle Afrikaner, sie haben alle eine gemeinsame Mutter!

Im Nahen Osten, im Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, und in Ägypten, beidseitig des Nils, wurde der Mensch erstmals und endgültig sesshaft. Statt Zelte errichtete er Hütten, später Häuser. Das geschah ebenso entlang der großen Ströme in Asien. In diesen Siedlungen, die sich bald vergrößerten, entstanden die ersten Hochkulturen.

In den anderen Teilen der Welt, die der Homo sapiens inzwischen erschlossen hatte, stellte sich der zivilisatorische Fortschritt klimabedingt erst später ein, z. T. erst viel später, z. B. in Eurasien, in Amerika und im pazifischen Raum. Hier lebten die Menschen nach wie vor als Wildbeuter in kleinen regionalen Populationen.

Wie sich das alles bis zur Ausformung des Homo sapiens sapiens, also des heutigen Menschen, genau vollzog, war und ist Gegenstand der paläontologischen, archäologischen und historischen Forschung. Vieles konnte inzwischen nachvollziehbar geklärt werden, eine aufregende Geschichte [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33].

Wie oben ausgeführt, ist eines gewiss: Alle heute auf Erden lebenden Menschen sind miteinander verwandt, ihr Genpool ist weitgehend identisch. Sie verfügen alle über das Gen FOXP2, das sie zum Sprechen befähigt. Während sich der Mensch in unterschiedlichen Populationen über die Erde ausbreitete und niederließ, entstanden ca. 7000 verschiedene Sprachen! Viele von ihnen, wohl die meisten, sind inzwischen vergessen [34]. Die globale Vermischung und Vereinheitlichung schreitet nach wie vor voran, die Evolution des Homo sapiens ist keinesfalls abgeschlossen.

Aus der Natur heraus entstanden, entwickelte sich der Mensch zu etwas völlig Neuem auf Erden, zu einem innovativen und kulturellen Wesen mit hohen geistigen Anlagen, die auf seinem großen und ausdifferenzierten Gehirn beruhen. Gleichwohl, er ist und bleibt ein gespaltenes Wesen. Seine naturgebundene Herkunft kann er nicht ablegen. Insofern ist er letztlich nicht völlig frei und neu. – Wie sich sein Wandel aus der Natur heraus vollzog, wird im folgenden Abschnitt in gebotener Kürze skizziert; zur evolutionären Entwicklung seiner Denk- und Sprechfähigkeit vgl. Abschn. 1.7.3.

1.2.6.2 Der Mensch – Die Anfänge: Kult – Kunst – Kultur

Für den europäischen Raum (der hier bevorzugt betrachtet werde) wird die Steinzeit ( Paläolithikum) auf den Zeitraum 2,5 Millionen Jahren bis 10.000 Jahre vor heute eingegrenzt, gefolgt vom Mesolithikum mit diversen zeitlichen und lokalen Untergliederungen. – In Abhängigkeit von der Ausreifung der hinterlassenen Steinwerkzeuge und anderer Zeugnisse, werden drei Perioden unterschieden:

-

Altpaläolithikum ( Altsteinzeit), die Zeitspanne bis 200.000 v. Chr., es ist die Epoche der späteren Homininen: Vom Homo habilis, gefolgt ab 1,6 Millionen Jahren vor heute vom Homo ergaster, sind die ersten ausgereifteren Steinwerkzeuge in Form eines harten und scharfen Abschlags (Oldowan) zum Zerlegen von Tierkörpern und zur Gewinnung von Knochenmark überliefert. Ab etwa 1,5 Millionen Jahre vor heute kamen beidseitig behauene Faustkeile hinzu, zum Schlagen, Schaben und Hacken. Nach dem Homo ergaster eroberte der Homo erectus die Welt, wie oben ausgeführt. Die Frühzeit des Homo neanderthalensis fällt in das Ende dieser Epoche.

-

Mittelpaläolithikum ( Mittelsteinzeit), die Zeit 200.000 bis 40.000 v. Chr. Wohl um 200.000 Jahre vor heute, vielleicht später, entstand der Homo sapiens in Ostafrika, wo er sich länger aufhielt, um sich dann von hier aus auszubreiten. Überliefert sind verfeinerte und scharfe Steinartefakte. Die Verwendung dieser Steinwerkzeuge und der Gebrauch des Feuers kennzeichnen die fortschreitende Entwicklung des Homo sapiens auf seinem Weg zum Neumenschen: Zunehmend gelang neben der Fertigung scharfer Klingen und Messer auch jene von hölzernem Werkzeug und Gerät. An Speeren und Lanzen befestigte er scharfe steinerne Spitzen, mit Pech verklebt. Auch entwickelte er in späterer Zeit die Wurfschleuder als wirksame Jagdwaffe. Die bewusste Fertigung von Werkzeug aller Art, die Zubereitung von Speisen und das Anlegen von Vorräten bedeutete Planung für den nächsten Tag, Vorsorge für die Zukunft. In die Mittelsteinzeit fielen drei Kalt- und zwei Warmzeiten. Das Leben der ersten Menschen verlief noch auf primitiver Stufe. Wo sie sich (kurzzeitig) niederließen, mussten sie sich dem herrschenden Klima anpassen. Sie waren als Sammler und Jäger unterwegs. Sie überwinterten in Höhlen. Gefährlich war die Jagd auf Mammuts und andere Großwildtiere. War ein solches Großtier erlegt, war der Bestand der Sippe für einige Zeit gesichert. Von den Raubtieren ging ständig Gefahr aus. Das erforderte Wachsamkeit bei Tag und Nacht, insbesondere in den hellen Mondnächten. Alt wurden sie nicht, die ersten Menschen.

-

Jungpaläolithikum ( Jungsteinzeit), es war die Zeit von 40.000 bis 12.000 v. Chr. Sie wird in die Epochen Aurignacien, 40.000 bis 28.000 v. Chr., Gravettien, 28.000 bis 22.000 v. Chr., Solutréen, 22.000 bis 18.000 v. Chr. und Magdalénien, 18.000 bis 12.000 v. Chr. untergliedert.

In Europa herrschte in dieser Zeit ein überwiegend kaltes und trockenes Klima. Die Landschaft nördlich der Linie Pyrenäen, Alpen bis zum Kaukasus war mit ausgedehnten Grassteppen überzogen. In diesen weideten wandernde Tierherden. Der Homo sapiens begann erste dauerhafte Jagdlager und Siedlungen einzurichten. Neben den erlegten Tieren ernährte er sich von Fisch und von Vogeleiern, auch von Wildpflanzen, die durch Zerreiben zubereitet wurden. Er lebte in den genannten Räumen gemeinsam mit dem Homo neanderthalensis.

Aus der Zeit des Aurignacien sind verfeinertes Werkzeug und auch Schmuck, Perlen aus Stein und Elfenbein, bekannt. – Von den Cro-Magnon-Menschen (so nennt man die frühe Population des Homo sapiens in Europa) sind Höhlenmalereien aus einer Zeit vor 30.000 Jahren überliefert! Mit seinem kultischen und kulturellen Tun separierte sich der Mensch endgültig vom Tier, hierin lag und liegt seine Bestimmung! Entscheidend dabei war die Ausreifung einer höheren Sprache. – Die Art der Grablegung mit Beilagen lässt beim Homo sapiens ein Nachdenken über sich selbst, seine Existenz, seine Endlichkeit, seinen Tod erkennen. Vielleicht glaubte er schon an eine Wiedergeburt, an ein Jenseits. – In der Chauvet-Grotte, gelegen im Flusstal der Ardéch in Frankreich, wurden im Jahre 1994 36.000 Jahre alte Felsmalereien mit Darstellungen von Löwen, Bären, Nashörnern, Pferden und Rentieren entdeckt, über 500 Bilder an der Zahl. Inzwischen wurde die Höhle einschließlich der Malwerke in einem Museum nachgebildet (2015).

Abb. 1.15 zeigt farbige Höhlenmalereien, die in der 1940 entdeckten Lascaux-Höhle in Aurignacien (Frankreich) aufgefunden wurden, sie sind etwas jüngeren Datums als jene in der Chauvet-Grotte.

Abb. 1.15

Erstaunlich sind auch jene Schnitzwerke, welche Tiere als kleine Statuetten darstellen, solche wurden u. a. in Grotten in Schwaben (Deutschland) entdeckt (Abb. 1.16). Als Schnitzwerkstoff diente Material aus Rentiergeweihen und Stoßzähnen. Vielleicht wurden diese Kunstobjekte für magische Zauberriten gegen die allgegenwärtigen Gefahren verwandt. Es war die Zeit um 35.000 bis 30.000 Jahre vor heute. Auch wurden aus Schwanenfederkiele geschnitzte Flöten gefertigt, erste Melodien in dunklen Höhlen! (Auf die Dokumentation in [35] wird verwiesen, auch auf [36, 37, 38], vgl. auch Abschn. 2.7.4.3 in Bd. II.)

Abb. 1.16

Seltsam sind die sogen. Venus-Statuetten aus Elfenbein und Stein. Sie sind der Kultur des Gravettien zuzuordnen. Die erste Statuette, die ‚Venus von Willendorf‘ (Österreich) wurde 1908 gefunden (Abb. 1.17). Inzwischen sind mehr als 200 Statuetten aus ganz Europa bekannt. Waren sie einem Fruchtbarkeits-, Geburts- oder Sexualkult gewidmet oder waren sie Abbilder einer Göttin, die Schutz gegen die zunehmend rauere Witterung gewähren sollte?

Abb. 1.17

Wie ausgeführt, erreichte vor 21.000 Jahren die letzte Eiszeit ihren Höhepunkt. Nord- und Mitteleuropa entvölkerten sich vollständig. Mit der um Jahrtausende später beginnenden Erwärmung, etwa ab 15.000 Jahre vor heute, setzte eine erneute Besiedlung Nord- und Mitteleuropas ein. Aus dieser Zeit stammen die oben erwähnten Felsmalereien in der Höhle von Lascaux (Abb. 1.15). Seit ca. 12.000 Jahren herrscht, von kurzen Kälteepochen unterbrochen, Warmzeit. In all’ diesen Zeiten lebte der Menschen überwiegend noch als Nomade oder Wildbeuter.

Endgültig sesshaft wurde er zunächst im Nahen Osten, in Mesopotamien an den Flüssen Euphrat und Tigris sowie im Nilland Ägypten, in der Zeit vor ca. 11.000 Jahren vor heute. Die nahöstliche Region fasst man unter dem Namen ‚ Fruchtbarer Halbmond‘ zusammen (Abb. 1.18 ). Unabhängig davon vollzog sich die Entwicklung zur Sesshaftigkeit in Indien und China an den Ufern des Indus und Gelben Flusses. Das Schwemmland an den genannten Flüssen bot als fruchtbarer Acker die beste Voraussetzung für die Entwicklung einer Land- und Viehwirtschaft. Sie wurde notwendig, galt es doch die nunmehr sesshaft gewordene und schnell wachsende Bevölkerung zu ernähren. Man spricht bei diesem Entwicklungsstadium des Menschen von ‚Neolithischer Revolution‘.

Abb. 1.18

Im südlichen und mittleren Europa und im nördlichen Asien und in Amerika setzten die Agrarwirtschaft und damit der zivilisatorische Fortschritt erst später ein, überwiegend viel später.

Es gab auch Fälle ohne jeden Fortschritt, wie in Australien und auf entlegenen Inseln, die wegen des inzwischen wieder angestiegenen Meeresspiegels von der weiteren Entwicklung abgeschlossen blieben. Hier genügte das natürliche Nahrungsangebot zum Leben, es war ohne größere Anstrengungen erreichbar und auskömmlich. Das galt auch für Afrika.

In Mitteleuropa begann die ‚neue‘ Zeit vor 7500 Jahren. Erst jetzt wurden die Menschen hier sesshaft. Sie lebten in lehmverputzten Langhäusern. Sie trieben Garten- und Ackerbau, säten und ernteten. Sie lernten Pflanzen und Tiere zu züchten und trieben Viehzucht in Verbindung mit Domestikation von Ziege und Schaf, Schwein und Rind, Hund und Katze. Die Handwerkstechniken wurden fortschrittlicher. Zur Aufbewahrung der geernteten Nahrungsmittel bedurfte es Gefäße. Aus diesem Bedürfnis heraus entwickelte sich die Technik der Keramik (Bd. IV, Abschn. 2.4.2.4). Man bezeichnet diese Zeit als ‚Kulturepoche der Bandkeramiker‘. Die Bevölkerung wuchs weiter an, was eine intensivere Landwirtschaft bedingte.

Es ist strittig, ob die Fortschritte im europäischen Raum von den hier lebenden ursprünglichen Menschen vor Ort erzielt wurden, quasi selbstständig kreiert, oder ob es Bauerngenerationen waren, die aus dem inzwischen wesentlich weiter entwickelten fruchtbaren Zweistromland über den Balkan sukzessive zuwanderten, wodurch sich die Kenntnisse mehrten. Wurden die primitiven Einheimischen dabei verdrängt oder integrierten sie die Zuwanderer? – Um 5000 Jahre v. Chr. konnte man im Orient schon Kupfer schmelzen. Im nördlichen Europa datiert man die Bronzezeit erst ab 2000 v. Chr. und die Eisenzeit ab 1000 v. Chr. Im südlichen Europa war die Entwicklung stets etwas weiter fortgeschritten.

Bronze ist ein Mischmetall aus Kupfer, Zinn und Zink mit einem insgesamt niedrigen Schmelzpunkt. Das Metall wurde mit Holzkohle verhüttet, wie später Eisen auch. Das war mit einem zunehmend enormen Holzbedarf verbunden, auch für die Herdversorgung der schnell anwachsenden Bevölkerung und für das Bauwesen. Das führte zur Abholzung der Wälder, letztlich zur Verkarstung weiter Landstriche, insbesondere in den ans Mittelmeer und ans Schwarze Meer angrenzenden Ländern.

Abb. 1.19 zeigt die 2 kg schwere, bronzene ‚Himmelsscheibe von Nebra‘. Sie ist vor ca. 3600 Jahren in Mittelberg (Sachsen-Anhalt, Deutschland) vergraben worden und war wohl zuvor mehrere hundert Jahre als bäuerliches Kalendarium oder vielleicht auch als Kultobjekt in Gebrauch gewesen [39].

Abb. 1.19

Mit der fortgeschrittenen Bau- und Metalltechnik erreichte die kulturelle Entwicklung immer höhere Stufen. Man denke dabei nicht nur an das Zweistromland Mesopotamien und an des Nilland Ägypten, sondern auch an die Länder im Nahen und Fernen Osten, an jene der Levante, jene, die Athen und später Rom als Hauptstadt hatten, sie alle waren Hochkulturen mit Fortschritten im Bauwesen (Siedlungs- und Städtebau, Bau von Tempeln, Arenen, Straßen und Aquädukten), mit Fortschritten im zivilisatorischen Zusammenleben: Sprache und Schrift (Hieroglyphen), Buchwesen, Rechtsprechung, Münzwesen und Handel, Dicht- und Bildkunst, Heilkunst, Waffen- und Wehrtechnik, Rechnungswesen und Himmelskunde. Neben kultischen Festen feierte man weltliche mit Spielen und Wettkämpfen. Es folgten Fortschritte im abstrakten und symbolischen Denken; sie ermöglichten Mathematik, logisches und philosophisches Denken.

Die frühen Menschen waren eher gesellig eingestellt, der Einzelne war schwach, nur durch Kooperation war der Bestand der Sippe gesichert. Männer, die erfahrener und stärker waren als die anderen, wurden zu ihrem Führer; das beruht wohl auch auf dem im Menschen angelegten Streben nach Anerkennung und Rang.

Im Zuge der geschilderten Neolithischen Revolution begann sich die in größeren Siedlungen zunehmend sesshaft werdende Bevölkerung auszudifferenzieren. Die ersten städtischen Siedlungen entstanden vor 7000 Jahren in Mesopotamien, Uruk und Ur entwickelten sich hier vor 5500 Jahren zu den ersten antiken Großstädten. Für den Bestand der anwachsenden Bevölkerung wurde es zwingend, sich auf eine umfassende Arbeitsteilung einzustellen. Sie hatte Vorteile für alle. Es bildeten sich die ersten Gewerbe- und Gewerkeformen mit spezialisierten Fachleuten: Gärtner, Bauern, Viehhalter, Handwerker aller Art, Bauleute, Händler. Berufe, wie Metallwerker, Schmiede, Wasserbauer, Züchter, Lagerhalter und Schreiber genossen höheres Ansehen. Weise Männer mit Erfahrung, geschicktem Organisationstalent und Charisma errangen Vertrauen durch gerechte Verteilung der erwirtschafteten Mittel und wurden so zu Führern in der zunächst durchaus noch egalitären Gemeinschaft. Sie umgaben sich mit Fach- und Gefolgsleuten und gewährten den anderen Gliedern Schutz; diese wurden so zu Untergebenen, zu Untertanen. Sie unterwarfen sich ihrem Führer, ihrem Herrscher, er gewährte Sicherheit und Auskommen: In der Gemeinschaft bildete sich eine Hierarchie aus. Wähnte sich der Herrscher von göttlicher Abstammung, legitimierten ihm seine Priester eine solche herausgehobene Stellung, auch sie waren von ihm abhängig und gehörten damit zur Elite. Wurde die Herrschaft erblich, entstanden Dynastien. Rivalitäten nach Innen und Außen begründeten Feindschaften, vielfach mit Machtstreben und Unterdrückung einhergehend, auch gegenüber den Untertanen.